\動画アニメーションで見たい方/

股を刺して書を読む。

ゆうすけ

ゆうすけ

今回ご紹介する学びは「勉強する意味とやる気の出し方」についてです。

コチラの『学び続ける理由』という本をもとにご紹介します。

- 戸田智弘 著

- 日本福祉大学助教

- ライター

- キャリアカウンセラー

- 仕事・生き方に関する本を多数出版

ゆうすけ

ゆうすけ

働く理由とは?迷ったら偉人から学べ!戸田智弘『新!働く理由 111の名言に学ぶシゴト論』

働く理由とは?迷ったら偉人から学べ!戸田智弘『新!働く理由 111の名言に学ぶシゴト論』 目次

勉強する意味とは?

人はなぜ勉強するのでしょうか?

哲学者のアリストテレスはこんな言葉を残しました。

すべての人間は、生まれつき、知ることを欲する。

ゆうすけ

ゆうすけ

これは、人間が本来、好奇心の強い生き物だからです。

「勉強」というと、学生に課された仕事のように聞こえますが、大人だって、子供よりちょっと物知りなだけで、まだまだ勉強ことはあるし、勉強するべきなのです。

勉強するメリット

福沢諭吉の

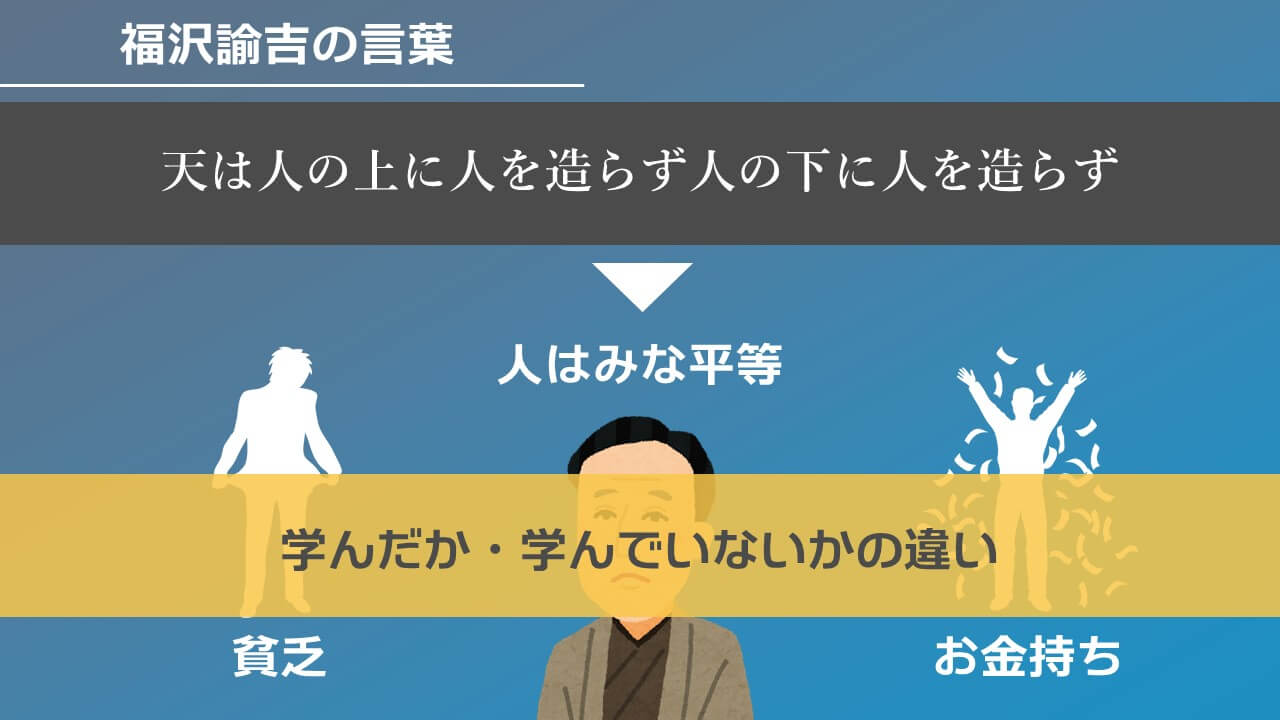

天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず

という言葉は、人は生まれながらにしてみな平等ということを表す有名な言葉です。

しかし、世の中を見渡してみると、貧しい人もいればお金持ちもいる。社会的地位の高い人もいれば、低い人もいる。

こういった差は、生まれてからどれほど勉強したのか、学んだか学んでいないかの違いだということです。

ゆうすけ

ゆうすけ

福沢諭吉「学問のすすめ」をわかりやすく現代語訳で解説【書評】

福沢諭吉「学問のすすめ」をわかりやすく現代語訳で解説【書評】 やる気の出し方

ゆうすけ

ゆうすけ

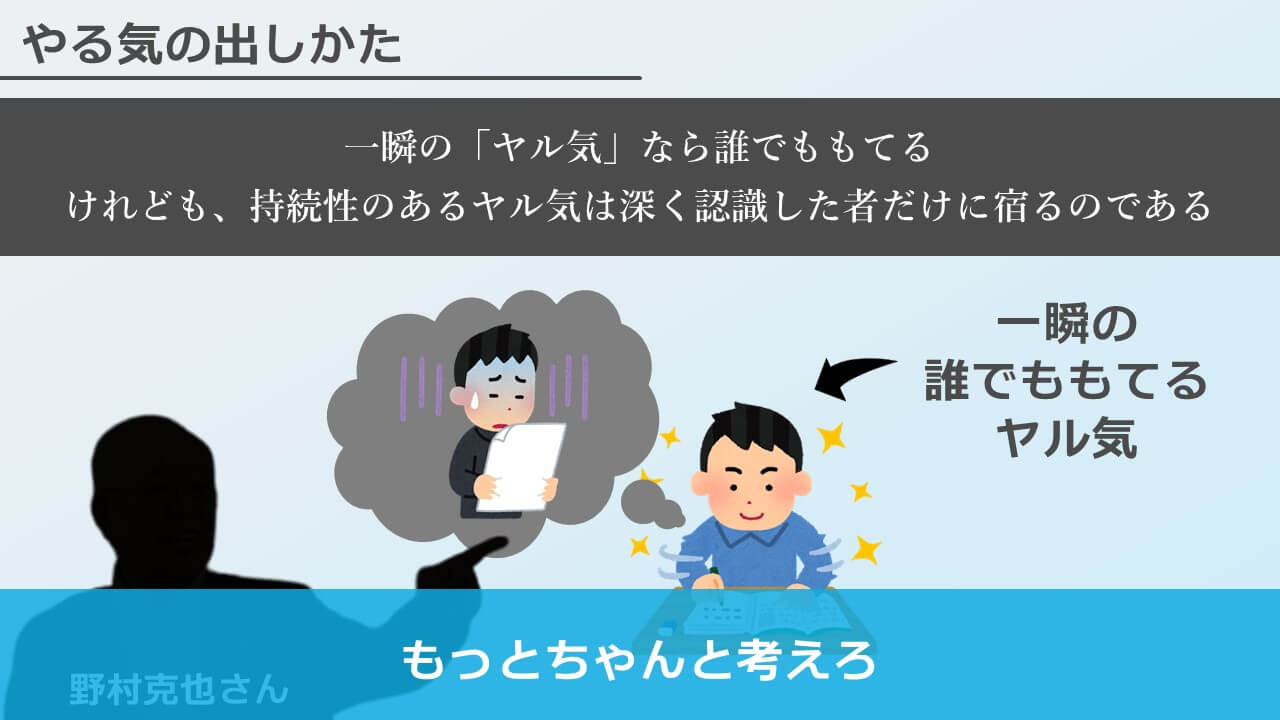

元プロ野球監督の野村克也さんはこんな言葉を残しました。

一瞬の「ヤル気」なら誰でももてる。けれども、持続性のあるヤル気は深く認識した者だけに宿るのである。

テストで悪い点数を取ったり、資格を取ろうと思って、一瞬だけやる気になることがありますが、これは誰でも持てるやる気です。

野村さんは「やる気」に対して、もっとちゃんと考えろと言っているということです。

意欲が生まれる公式

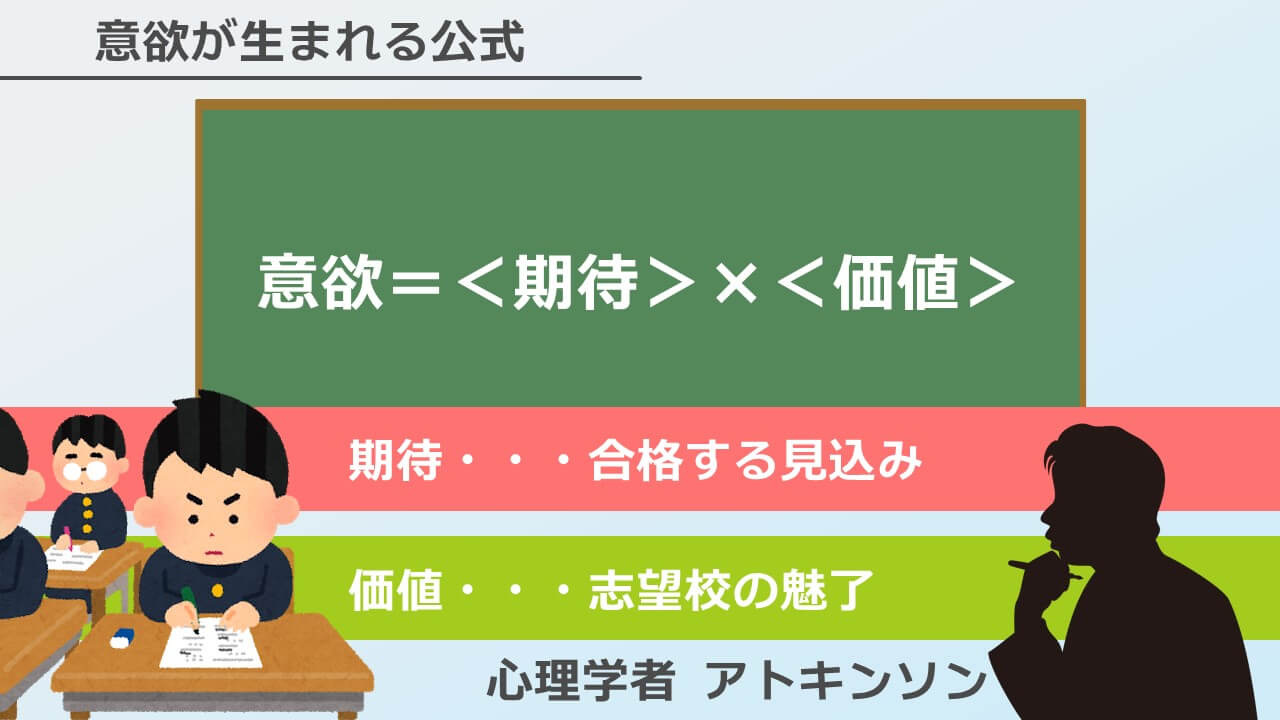

アトキンソンという心理学者は、意欲が生まれる条件を次のような公式で表しました。

意欲=<期待>×<価値>

これは、例えば志望校を目指している学生がどのくらいやる気になるかは、

- 合格する見込みがどのくらいあるのかという<期待>の強さ

- その志望校がどのくらい自分にとって魅力的であるかという<価値>の強さ

で決まるということです。

そして、多くの場合に「価値はあるけど、期待が見込めない」ということで悩むと思います。

ゆうすけ

ゆうすけ

公式に当てはめれば、<価値>は強いのだけど<期待>が弱い状態です。

ゆうすけ

ゆうすけ

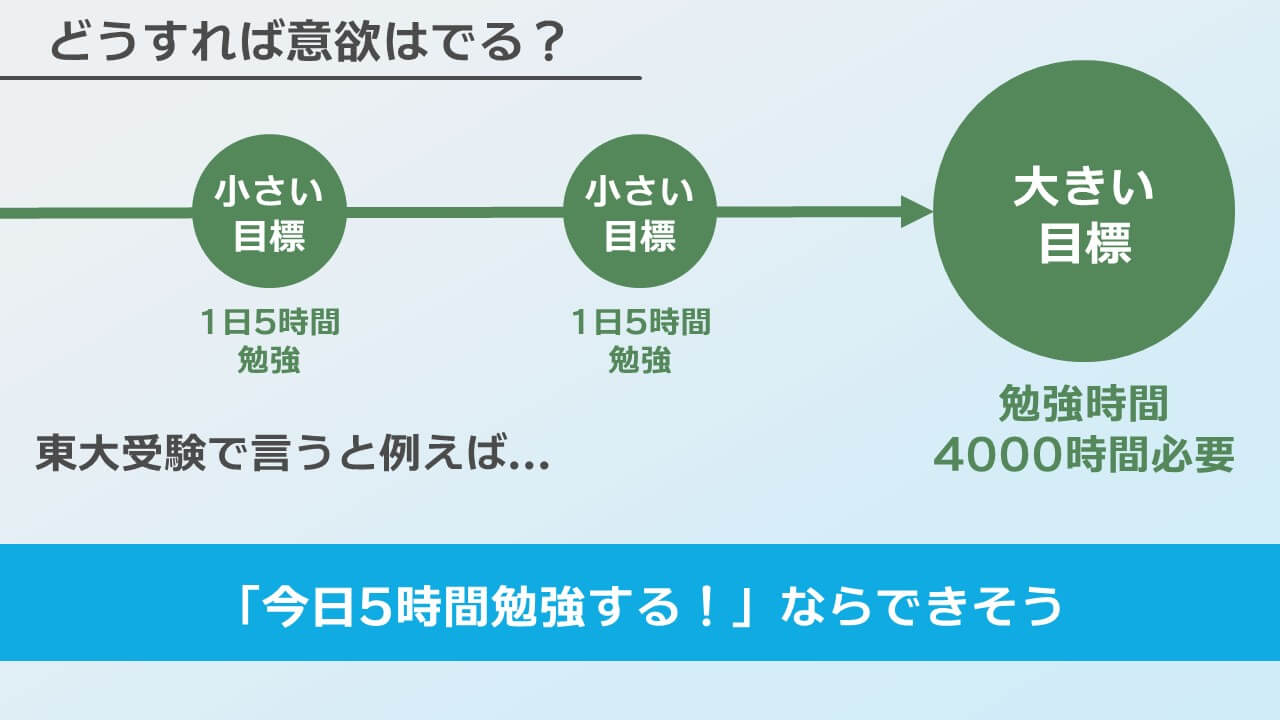

本書では、大きな目標を描きながらも、それを小さな目標に分割する、という方法が提唱されています。

東大受験の例で言えば、東大に受かるためには、4000時間と言われているなら、じゃあ1日5時間は勉強しようとかってことです。

「東大合格」という大きな目標を「1日5時間勉強する」という小さな目標に分割したわけです。

ゆうすけ

ゆうすけ

僕の好きな精神科医の樺沢紫苑さんは、継続するために必要なことは「今日だけ頑張る」ことだと語っています!

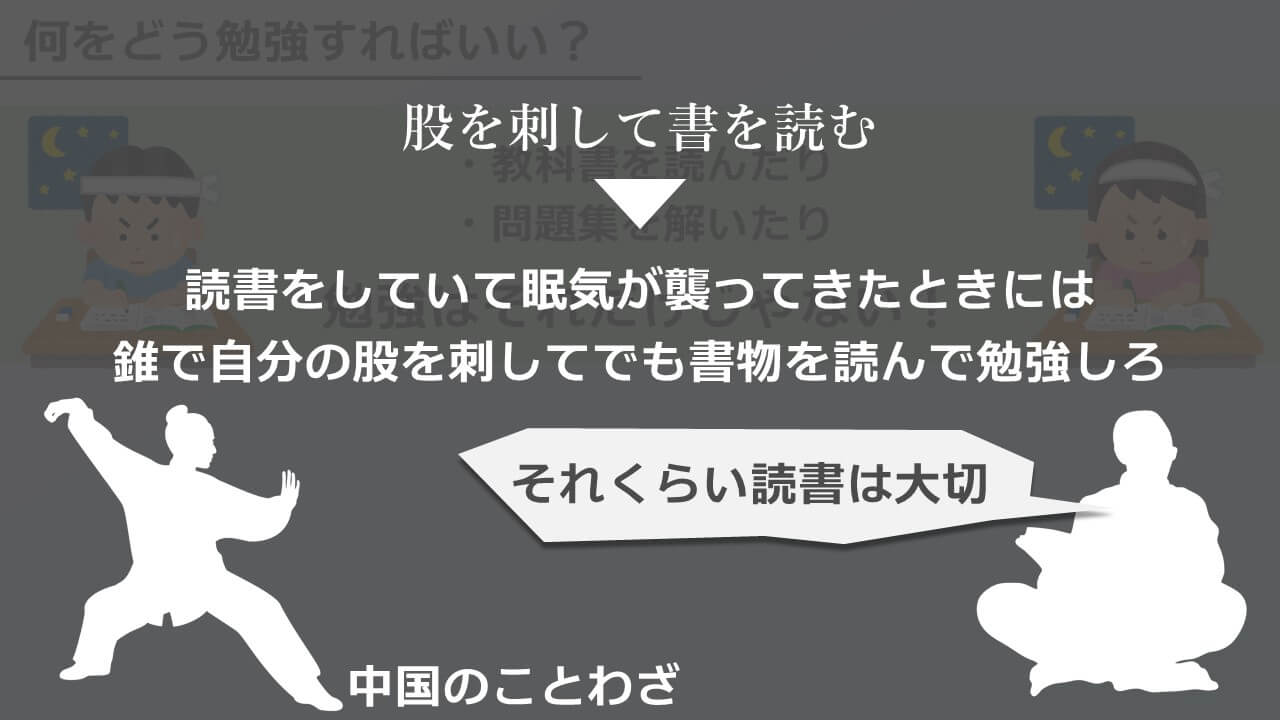

何をどうやって勉強すればいいのか?

学生であれば、教科書を読んだり、問題集を解いたりすることを勉強と捉えることが一般的ですが、勉強はそれだけではありません。

中国にはこんなことわざがあるそうです。

股(もも)を刺して書を読む

これは、読書をしていて眠気が襲ってきたときには、錐(きり)で自分の股を刺してでも書物を読んで勉強しろ、という意味です。

ゆうすけ

ゆうすけ

それくらい読書は大切なものであり、本書では読書のメリットや読書法について厚く書かれています。

読書法は、ただひとつ、濫読せよという説があり、私もこの説に大賛成である。

特に若いうちは絶対に濫読が必要である。

濫読の時期のなかった人は大成しないと極言してもいい。

これは、作家・エッセイストの山口瞳さんの言葉です。

手あたり次第に書物を読むこと

若くてまだ物事をあまり知らない時期には、様々な種類の本をたくさん読むことが大切だということです。

ゆうすけ

ゆうすけ

まとめ:こんな人におすすめ

これまでの話をざっとまとめると、

- 人間は本来、知ることを欲する生き物であり、学んだか学ばなかったかの違いで貧富の差や社会的地位の差が生まれる

- そして、勉強に取り組む意欲というのを深く認識することで、持続性のあるヤル気を持つことができる

- 勉強するために、最もいい方法は読書をすることで、特に若いときは様々な本を濫読するのがいい

ということになります。

おさらいすると紹介したコチラの本は、

- 勉強って何の意味があるの?と苦しむ学生さん

- 勉強してない…社会人

におすすめしたい一冊です。

明日死ぬかのように生き、永遠に生きるかのように学びなさい

マハトマ・ガンジー

「読書・活字が苦手!」という人は、Amazon audibleで本を聴くのがおすすめ

ゆうすけ

ゆうすけ

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】