ゆうすけ

ゆうすけ

最近、野矢茂樹さんが書かれた『そっとページをめくる』という本を読みました。

野矢さんの本は以前にも読んでいて思ったのですが「む、むずかしい…」。野矢さんは大学で哲学を教えている哲学者の方なので、(あくまでも僕にとってはですが)文章が独特なんですよね。

「論理的に話せる」と思う人こそ読んで欲しい本|野矢茂樹『入門!論理学』

「論理的に話せる」と思う人こそ読んで欲しい本|野矢茂樹『入門!論理学』 伝わりにくい表現かもしれませんが、「とても難しいことを、わかりやすく教えてくれてる」そんな感覚です。わかりにくいですね苦笑。スミマセン

でも、僕は難しい本を読み続けたいと思っています。それはなぜか・・・

目次

難しい本は著者からの贈り物

この記事で一番言いたいことは、野矢さんが簡潔に本書の「はじめに」で書かれているので、紹介したいと思います。

一度読んだだけではよく分からないというのは、むしろチャンスである可能性が高い。

二度、三度と読む。

本の中に潜っていって、聞こえてくる声に耳を澄ます。

そうすると、あるとき「あ、そうか」と気づくかもしれない。

それこそが本からの贈り物なのだ。

いままで自分がもっていなかったものを、そのときあなたは手にしたのだから。

p6

読んでいて難しくて理解できない本って、つまらなくて投げ出したくなることもあるんだけど、それはチャンスなんですよね。

自分がその本に興味があって、でもわからない。それはまさに、自分が知りたいこと、自分が知らないことの穴を埋めてくれるチャンスなんです。

一度読んでわからなかったら、二度、三度読んでみたり、時間を空けて読み返してみる。

そうしたら「なるほど」と気づく”かも”しれない。

”かも”だけど、その瞬間って読書において最高のプレゼントを受けとった瞬間だと思います。

簡単な本を読む弊害

では、逆に簡単な本を読むことの弊害について考えてみます。

僕は昔、自己啓発本にハマっていました。

「自己啓発本を読むだけでは変わらない」「そんなもの読んでるヒマがあるならさっさと行動しろ!」「なんか、胡散臭い…」などなど、自己啓発本って割と毛嫌いする人が多いと思います。

それらの声に僕は、半分賛成、半分反対です。

ゆうすけ

ゆうすけ

で、ここからが大切な話。

自己啓発本に反対する理由は、読んでいても大して知識は広がらないし、深まらない。「じゃあ、なんで世の中に自己啓発本が出回っているの?」というと…

読んでいて気持ちが良いからです。

ゆうすけ

ゆうすけ

いやでも、ぶっちゃけみんなそうだと思います。僕もそうでした。

著者の成功体験を知って、「自分でもできる!」と思うこと、

自分の口からは言えない、世間への吐露(ホリ〇モンの「サラリーマンのメリットなんてなし!」みたいな)、

「読書してるオレ」というだけで、ちょっと他の人よりステージ上がってる気になってること、

これらって、簡単な本(今回は流行りの自己啓発本をイメージ)から得られるものって、知識やノウハウではなく、気持ち良さなんです。

ゆうすけ

ゆうすけ

でもそれは注意信号です。変化してる「気」であって、実際に変化はできていないですから…。

僕の一番好きな本『夢をかなえるゾウ』に出てくる神様も言っていますが、「楽なもので、体にいいものなんてない」ですからね。

あ、逆に、自己啓発本を読むメリットについてはこちらの記事で解説しました。

自己啓発本を読む意味はめちゃくちゃあるのに何故か軽視されてない?【おすすめ本も紹介】

自己啓発本を読む意味はめちゃくちゃあるのに何故か軽視されてない?【おすすめ本も紹介】 賢い人の意図を汲むようになる

簡単な話「頭が良い・賢い人って難しい本を読んでいる」んですよね。

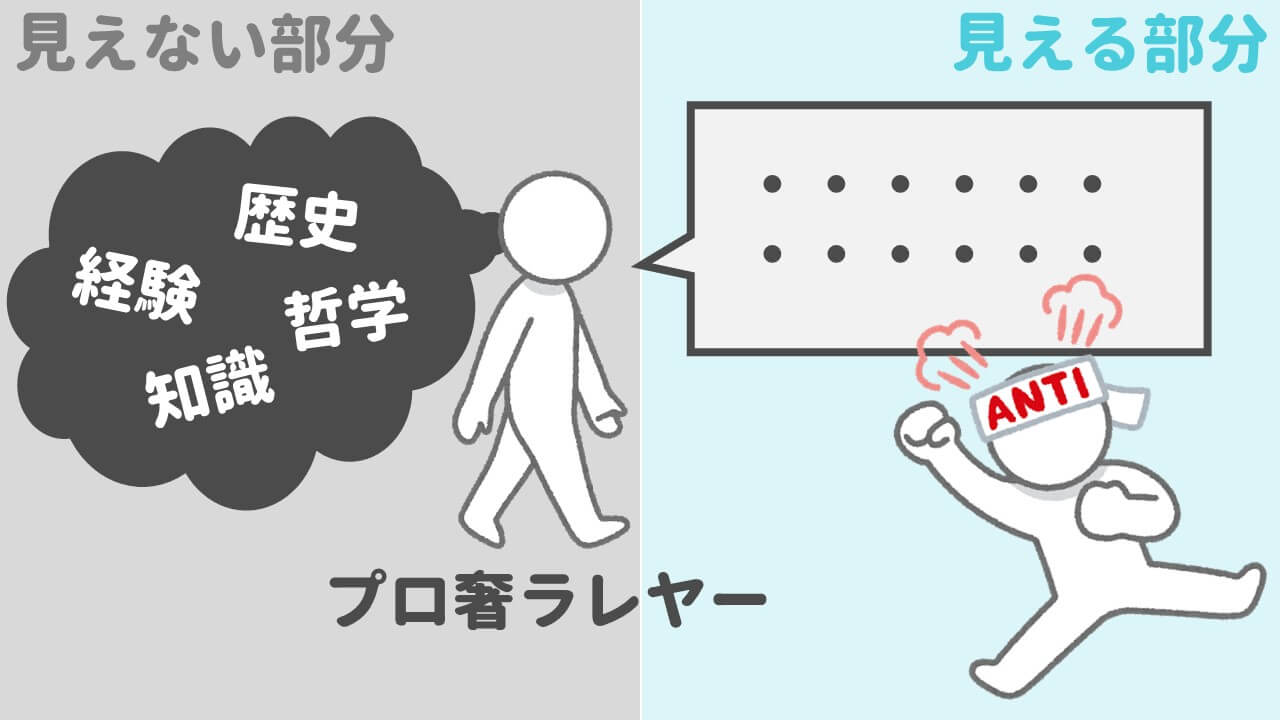

めちゃくちゃいい例だなと個人的に思うのは、奢られることを生業としていることで有名な”プロ奢ラレヤー”さんです。

彼、一部の人たちからは「乞食じゃん」「ただのニートじゃん」「まっとうに働け」などの批判を受けていますが、これ全くの見当違いな指摘です。

ゆうすけ

ゆうすけ

実は、プロ奢ラレヤーさんって、めちゃくちゃ読書家なんです。しかも多くの人が読まないような超難しそうな本をたくさん(おれ調べ)。

彼はたまに、Amazonの欲しい物リストを公開していますが、多くは本で、しかも話題の新刊とか、万人受けするような本ではありません。

ちなみに、僕の記憶が正しければ例えば、こんな↓本を読んでいました。定価5000円以上、ページ数900P以上、本の厚さはテレビリモコンの横幅より太いらしいです()

彼はこういった、難しい本の知識が頭に入った状態で、それを誰にでもわかる形にかみ砕いて、情報発信をしています。

だから、見当違いな指摘をしている人は、彼の発言の表面をなぞっているだけ、もしくは単語に反応しているだけで、文脈を読み取ることができていないんです。

図解してみるとこんな感じ↓

別に、難しい本がすべて正義ではないですが、こういった文脈を読み取ることの手助けにはなります。

簡単な本100冊より難しい本1冊を熟読

たまに、「年間100冊読む読書家のオレ!」という紹介をしているアカウントありますよね(あ、ちなみに僕もしてました笑)。

これ自体、もちろん悪いことではないですが、「何を読むのか」も大事なんですよね。むしろそっちの方が大事。

このあたりの話はコチラの記事を参照ください。ドイツの哲学者ショーペンハウアー様から有難い言葉を頂戴できます。

読書のデメリットにも目を向けよう|ショーペンハウアー『読書について』

読書のデメリットにも目を向けよう|ショーペンハウアー『読書について』 なので、極端な話テキトーに選んだ読みやすい本を100冊読むだけの人より、難しい本を1冊熟読して行動にまで落とし込んだ人の方が価値ある行動なんじゃないかな、と思います。

著者からの贈り物を受け取らずにポイポイ他の本に浮気ばかりしていてはダメですからね。人も本も同じです。

議論にも役に立つ

最後に、難しい本を読むことは議論の際にも役に立つことを書いておきます。

日本人って特に議論が下手だと思うんですよね。これは日本人がバカだと言いたいわけではなくて、日本語の特性によるものです。

日本語って世界で見ても、習得することがトップクラスに難しい言語だと言われています。日本人にだって、完璧に使いこなせているという人はいないハズです。

例えば・・・

「大人」の意味ってわかりますか?

みんな「大人」という言葉を使いますが、これっていろんな意味をはらんでいるものなんですよね。

- 20歳以上、成人の意味

- 自己中な人を子供、協調性がある人を大人と呼ぶ意味

- 安定している人の意味

などなど。その意味を説明する言葉が無限に連なって、日本語をまた別の日本語で説明しようとすることって不可能なんですよね。

ゆうすけ

ゆうすけ

じゃあ、この「大人」という言葉を使って、10人と議論しようと思ったら、それぞれが思い描く「大人」の像が異なるために議論ってめちゃくちゃ難しくなるんです。

そのときに、いろんな「大人」の像を描いている人たちで集まったら、「あの人が言っている大人とは、〇〇のことだな…」などと、考えることができます。

これって、議論に役に立ちますよね。「あいつの言ってることは大人なんかじゃねぇ!」とならずに済むわけです。

ここまで見てきたように、難しい本を読む意味ってたくさんあるんです。

こうやって体系的にまとめてみたら当たり前の話しかしてないんですけどネ…。

TwitterとかTikTokとかYouTubeとか、簡単な情報に触れることが多いので、難しいものに触れる機会は大切ですね。

ゆうすけ

ゆうすけ