\動画アニメーションで見たい方はコチラ/

われわれ日本人が「渋沢栄一」

という原点に帰ることは

今、大きな意味がある。

ゆうすけ

ゆうすけ

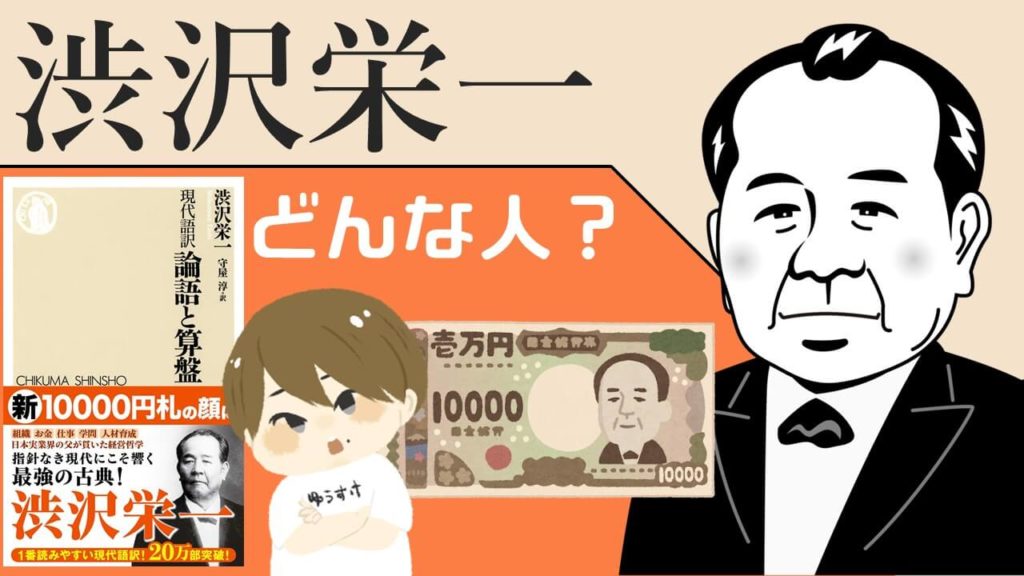

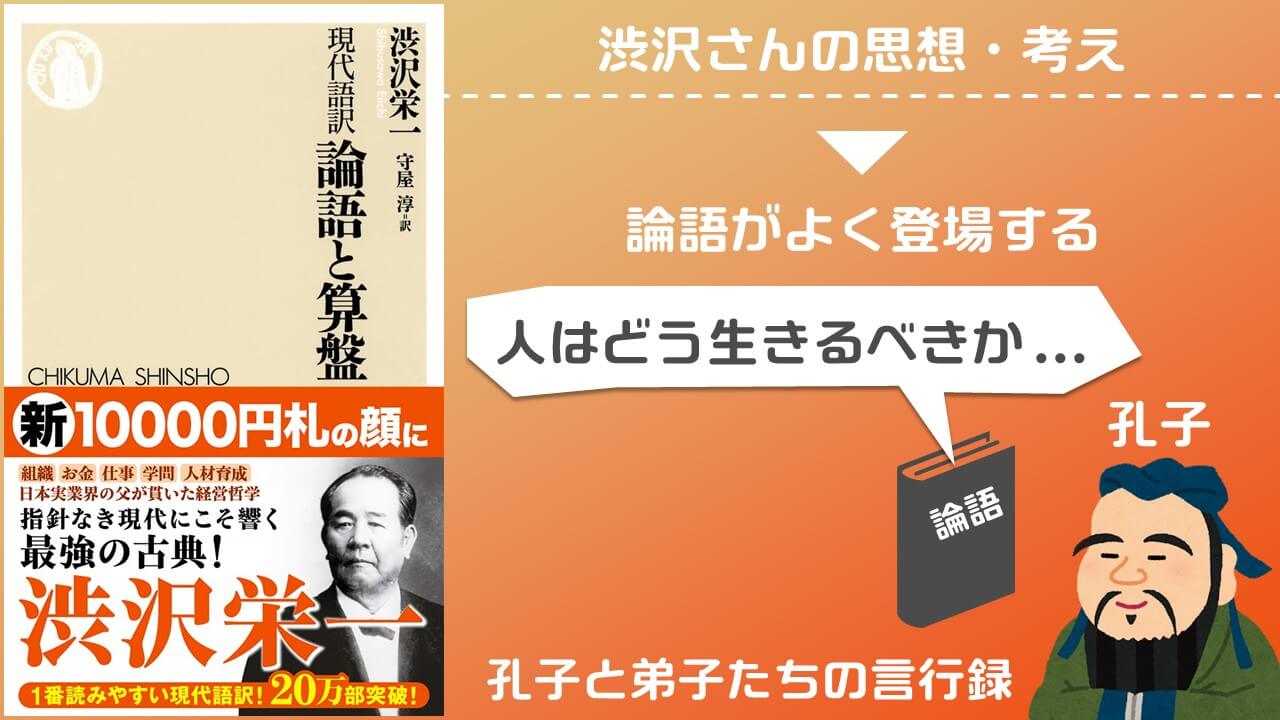

今回ご紹介する学びは2024年に新紙幣1万円札の顔となる「渋沢栄一」についてです。

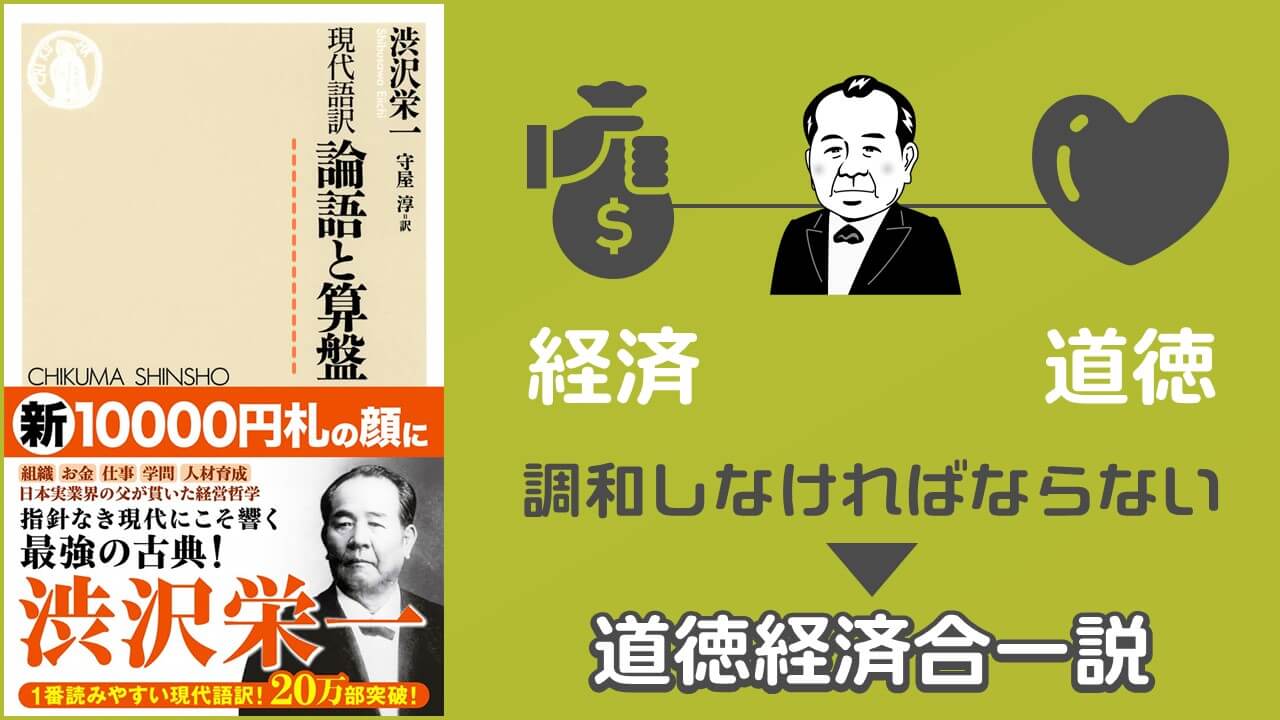

渋沢栄一さんが書かれた『論語と算盤』の、現代語訳版のコチラの本をもとにご紹介します。

目次

渋沢栄一ってどんな人?

ゆうすけ

ゆうすけ

渋沢さんは、明治から昭和の初めにかけて、日本の産業界をリードしてきた功績から「日本資本主義の父」と呼ばれています。

大蔵省で働いていた過去

渋沢さんはもともと官僚として大蔵省で働いていました。

大蔵省というのは、今の金融庁と財務省のことであり、

- 国の予算編成

- 税制に関する制度の取り締まり

- 貨幣の発行..など

ざっくり、国民の暮らしに関わるお金まわりを管理する省庁です。

1867年、パリでフランスの威信をかけて万国博覧会が開かれました。

このとき、フランス皇帝であったナポレオン三世は、日本からも将軍家を招待したいとの意向を示しました。

そこで、徳川家の将軍は当然選ばれたのですが、加えて、頭の柔らかい渋沢さんにも、随行の一員として声がかかりました。

このヨーロッパでの経験が後の渋沢さんの行動に大きな影響を与えました。

特に、当時のヨーロッパの繁栄を形作っていた資本主義のシステムに、渋沢さんは大きな感銘を受けたそうです。

ゆうすけ

ゆうすけ

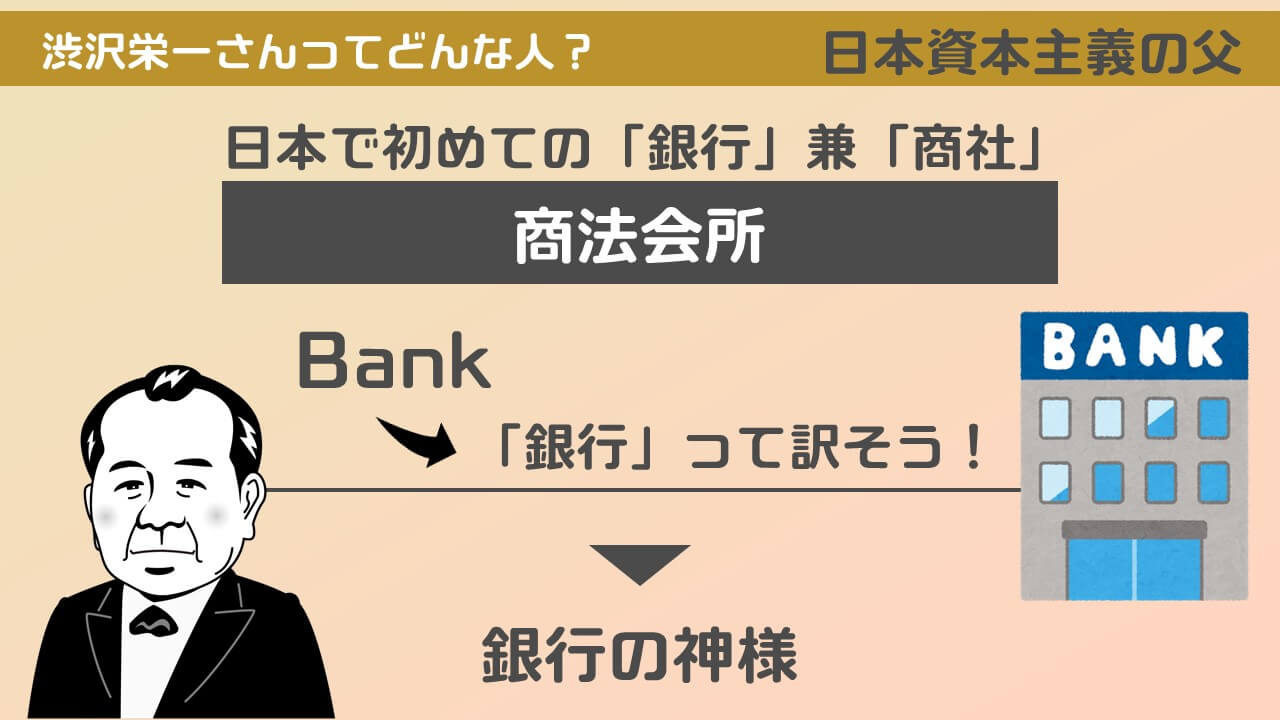

商法会所を設立

そして、日本に戻った渋沢さんは、日本で初めての「銀行」兼「商社」である「商法会所(しょうほうかいしょ)」を設立しました。

ここで、Bankという言葉を「銀行」と訳したのは渋沢さんだと言われており、渋沢さんは「銀行の神様」とも呼ばれているんです。

そして、1873年に大蔵省を辞めて実業界へ踏み出します。

1875年には現在のみずほ銀行である、第一国立銀行の頭取となります。

この第一国立銀行は、日本で初めての株式会社と言われています。

株式会社を順次設立

これを足がかりに、日本の未来に必要な企業を、渋沢さんは自らが中心となって順次設立していきました。

彼が関わった会社は、その数なんと約470社だそうです。

- 東京電力

- 帝国ホテル

- サッポロビール

- JR鉄道

いま誰もが知っている大企業の多くは、渋沢さんが設立に携わっているわけです。

ゆうすけ

ゆうすけ

『論語と算盤』概要紹介

コチラの本では、そんな渋沢さんの思想・考えが中心に書かれています。

そこで、よくでてくるのが『論語』という書物。

論語というのは、中国の思想家である孔子とその弟子たちの言行録です。

ざっくり「人はどう生きるべきか」という道徳的なことを学ぶときの教科書のようなもの。

【書評】論語の名言まとめ→孔子の教えをわかりやすく図解で解説|仕事・人間関係・学び・生き方のキホン

【書評】論語の名言まとめ→孔子の教えをわかりやすく図解で解説|仕事・人間関係・学び・生き方のキホン 論語について詳しくはコチラの記事で解説してます。

渋沢さんは『論語』を何回も読み返すほど、その精神を大切にし「社会で生き抜いていこうとするならば、まず『論語』を熟読しなさい」と言っていたそうです。

豊かな衣食住の環境で暮らすには当然お金がかかる「経済」の面。

一方で、安心した暮らしをするには人としての「道徳」の面。

この両者が必要になってくるので、経済と道徳は調和しなければならない、という考えを持っているのです。

この経済と道徳の調和は「道徳経済合一説」と呼びます。

人としての正しいあり方である「道徳」と利益を追い求める「経済」のこの両者の調和が大事だ、ということで渋沢さんは『論語と算盤』というタイトルの本を書いたのです。

渋沢栄一の名言

ゆうすけ

ゆうすけ

まっとうな生き方によって得られるならば、どんな賤しい仕事についても金儲けをせよ。

しかし、まっとうではない手段をとるくらいなら、むしろ貧賤(ひんせん)でいなさい。

これは、いっときの利益を追い求めるばかりに、ずるいやり方、社会のため、人のためにならない仕事をするくらいなら、貧乏でいろ、ということです。

ゆうすけ

ゆうすけ

しかし、今の時代でも「全てまっとうな手段で利益を出している」と言える企業はどれほどあるのでしょうか。

その実は、わかりませんが、世のため、人のために仕事をしてお金を得たいものです…。

まとめ:こんな人におすすめ

おさらいすると紹介したコチラの本は、

- 新紙幣の顔、渋沢栄一ってどんな人?

- 渋沢さんの考えを知りたい人

におすすめしたい一冊です。

本書は渋沢さんの思想を中心に書かれているので、生い立ちや功績を詳しく知りたい人は、他の本を読んだ方がいいかも

ゆうすけ

ゆうすけ

長く見てきた福沢諭吉さんと入れ替わるって違和感あるなー、と思ってたけど、調べてみたら「そりゃ、紙幣の顔になるわな..」という印象を抱くくらい凄い方でした。笑

ゆうすけ

ゆうすけ

「読書・活字が苦手!」という人は、Amazon audibleで本を聴くのがおすすめ

ゆうすけ

ゆうすけ

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】