本記事の内容を動画アニメーションで見たい方はコチラをご覧ください。

ゆうすけ

ゆうすけ

今回ご紹介するのは「論語」についてです。

今回はこちらの「図解 論語 正直者がバカをみない生き方」という本に書かれている内容をもとに、仕事、人間関係、勉強、生き方に関するタメになる情報を共有していこうと思います。

論語は今から2000年以上も前に、中国で記された書物で、「孔子」という師匠からの教えを、弟子が書き残したものと言われています。

2000年以上も前に書かれたものなので、時代背景は今の世界とはまるっきり異なりますが、孔子の教えはそんな令和時代を生きる僕たちにも学びになるような、人として基本となるようなものとなっています。

- 論語に書かれている内容の一部を知りたい

- 自己啓発書を読むのは面倒くさい…

という方は参考になると思います!

目次

論語の名言:仕事編

仁者は難きを先にして獲るを後にす

- 仁の人は難しいことを先にやり、自分の利益を後回しにする

この「仁」というのは孔子の思想の根本を支える概念で、仁の人とは「他者の心中をおもやることができる人」のことを指します。

◇

ゆうすけ

ゆうすけ

孔子もこれについて「面倒なことは率先して行い、自分の利益になることは後にする」ということを言っています。

そのように「利益」や「報酬」よりも相手のタメになることを先に行うことで、結果はあとからついてくるということです。

ゆうすけ

ゆうすけ

論語の名言:人間関係編

己の欲せざる所は人に施すことなかれ

- 自分が望まないことは、人にもしないように

ゆうすけ

ゆうすけ

ただ有名な言葉の裏には、孔子とその弟子である子貢とのこんなやりとりがあったそうです…

◇

◇

◇

子貢(弟子)

子貢(弟子)◇

これに対して…

◇

孔子(師匠)

孔子(師匠) 孔子(師匠)

孔子(師匠) 孔子(師匠)

孔子(師匠)

◇

◇

◇

たしかに、自分が人にイヤな思いをさせているか、どうかは自分ではわからないほど、無意識にしていることかもしれません。

ゆうすけ

ゆうすけ

それなのに、何気ない一言でも傷ついた経験が誰にでもあると思います。

そう考えると「自分が望まないことは、人にもしないように」ということは難しくて当然なことのように思います。

論語の名言:学び編

これを知る者は、これを好む者に如かず。

これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。

- 学ぶにおいて、知っているというのは好むには及ばない。学問を好む者は、学問を楽しむ者には及ばない

孔子は学問についてこう語っています。

孔子(師匠)

孔子(師匠) ゆうすけ

ゆうすけ

◇

経済協力開発機構による調査によると…

日本人は学問を日常の生活に応用しようとする意識が、諸外国に比べてとても低いそうです。

そのため「一応知ってはいるけど日常では使わない…」となり、日本人は学問を楽しむことが苦手、ということです。

やっぱり何かを勉強するにあたって「つまらないな…」と思って取り組んでいる人より「これをどうやって役立てよう?」と楽しんで日常生活に応用しようとしている人の方が、学習スピードが速いですよね。

◇

YouTuberという職業が新たにでてきて「好きなことで生きていく」という言葉が流行りましたが、考え方は古くから教訓とされていることで、とても理にかなった働き方だと思っています。

論語の名言:生き方編

突然ですが

これを聞いているみなさんは、どんな人になりたいですか?

孔子は弟子からこの質問をされたときに、こう答えたそうです。

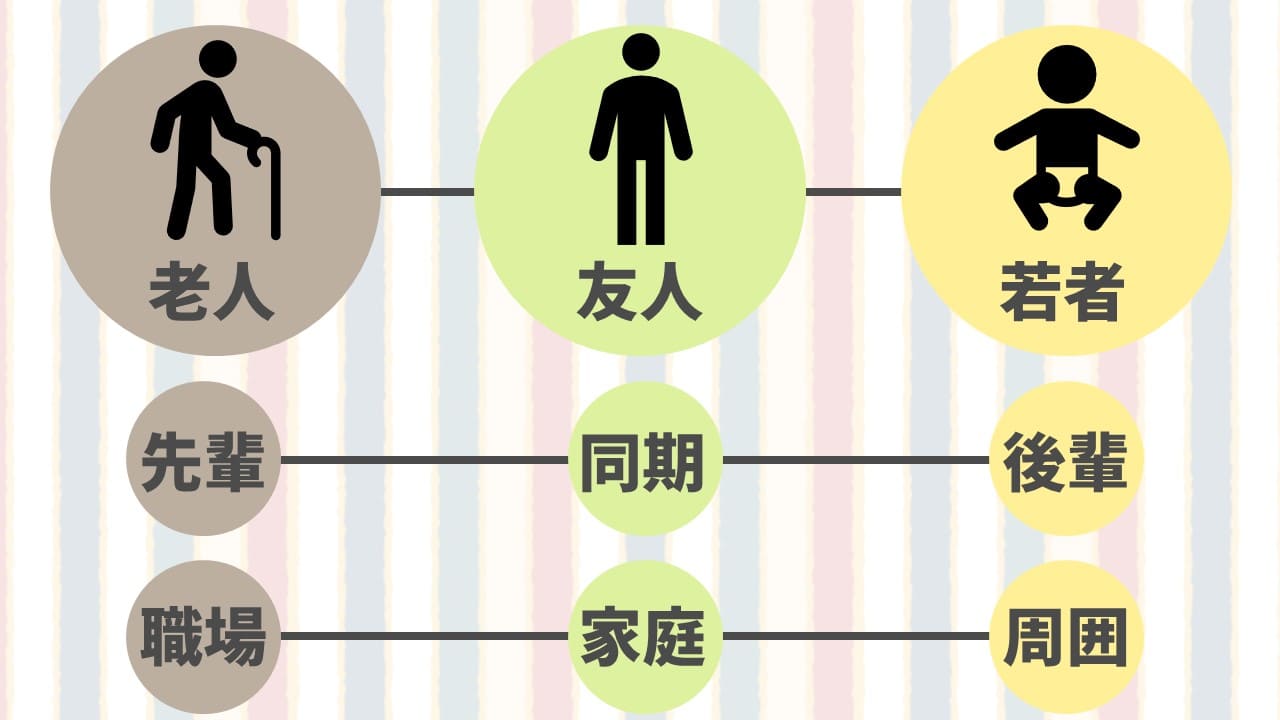

老者(ろうしゃ)はこれを安んじ、

朋友(ほうゆう)はこれを信じ、

少者はこれを懐(なつ)けん

- 老人には安心されるよう、友人には信頼されるよう、若い人には慕われるようでありたいね

相手を三つに分けて、それぞれに対する向き合い方を語っていることが特徴です。

接する人によって立場が変わると思うので、老人・友人・若者に分けるだけではなく、

「先輩・同期・後輩」

「職場・家庭・周囲の人」

などと分けて考えてもいいと思います。

人によって見方が違うから、それぞれの立場の人から自分がどう見られたいか・どういう人間でありたいか考えことが大切だということです。

まとめ

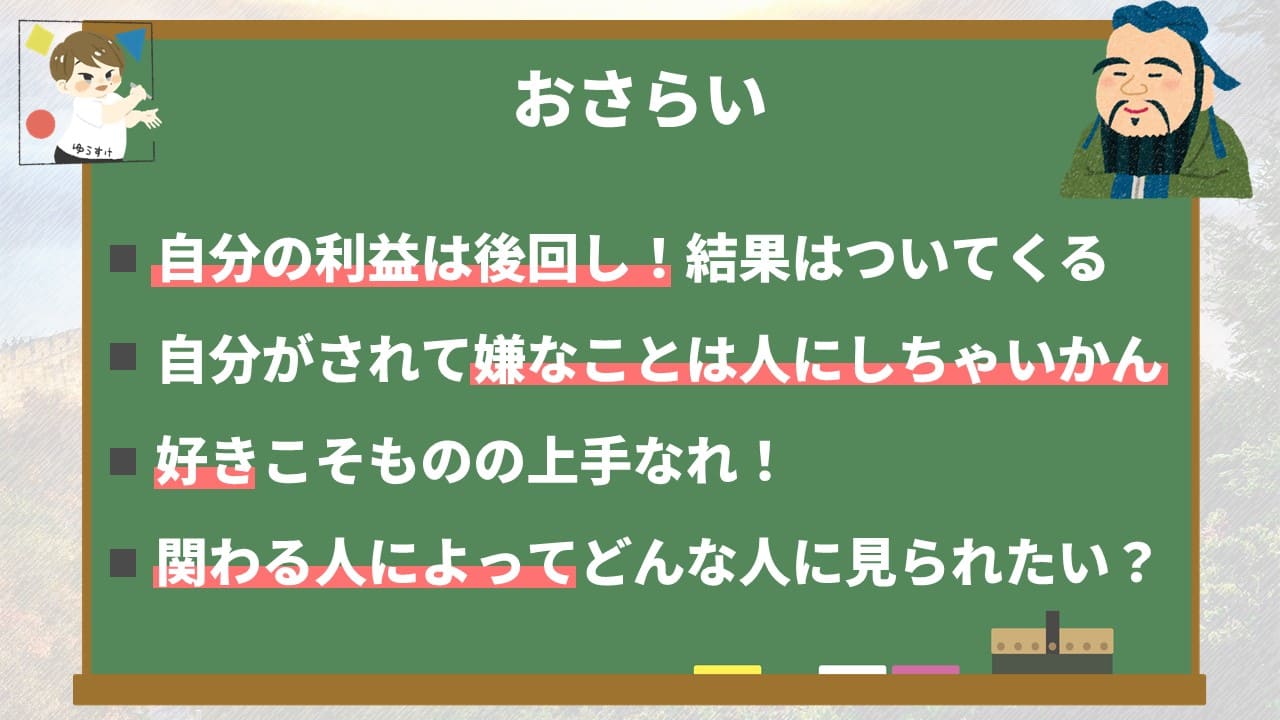

以上で、論語の名言まとめは終了です。おさらいすると

「面倒なことは率先して行い、自分の利益になることは後にする」そうすれば結果は後からついてくる。

「自分が望まないことは、人にもしないように」というのは孔子自身も目標としているほど、大切なことであり、とても難しいということ。

「学ぶにおいて、知っているというのは好むには及ばない。学問を好む者は、学問を楽しむ者には及ばない」好きこそものの上手なれということ。

自分と関わる人によってどんな人に見られたいか考えてみよう、ということです。

ゆうすけ

ゆうすけ

「読書・活字が苦手!」という人は、Amazon audibleで本を聴くのがおすすめ

ゆうすけ

ゆうすけ

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】