\動画で見たい方/

ゆうすけ

ゆうすけ

今回は、「大学生の読書離れって本当なのか」について、論文と書籍をもとに調べてみました。

東京家政大学の平山祐一郎さんが書かれた『大学生の読書の変化』という論文から抜粋してお話しようと思います。

目次

大学生の読書離れ

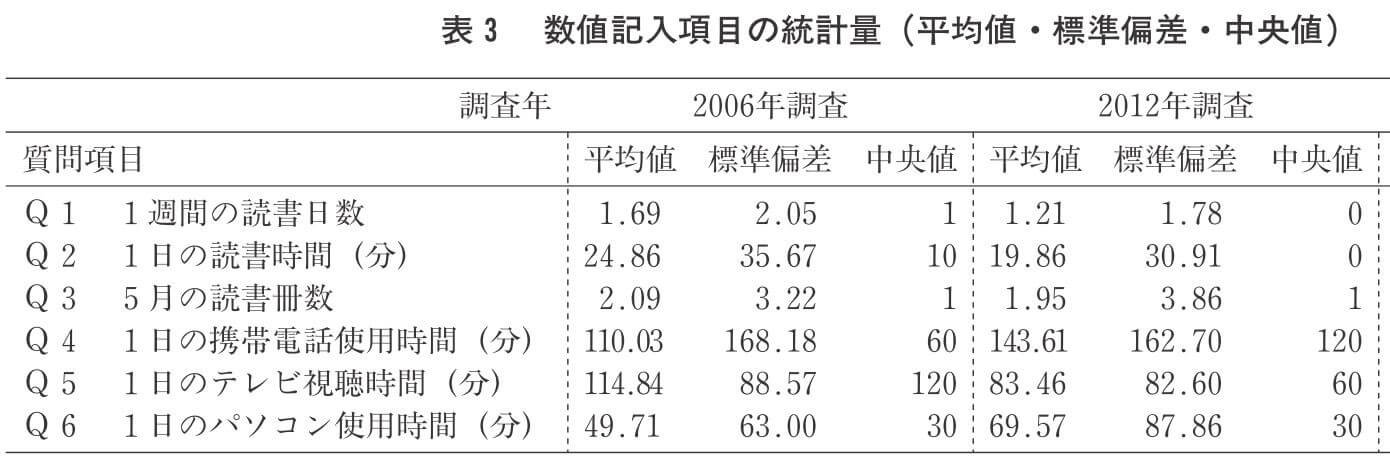

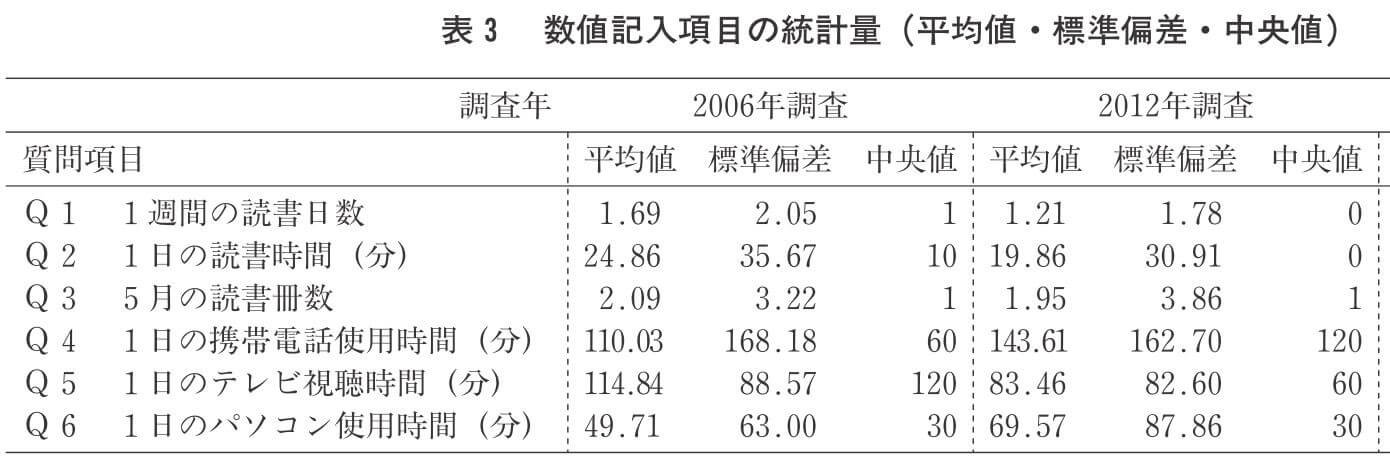

この文献では、2006年時点での大学生の読書状況と、2012年時点での大学生の読書状況が比較されています。

ここで言う、「読書」や「本」とは、マンガ・雑誌・教科書を除いた書籍を指します。

- 2006年:全国5大学1184名

- 2012年:全国11の大学2169名

調査結果

ゆうすけ

ゆうすけ

調査結果

「5月(1ヵ月)の読書冊数」の平均値をみてみると、2.09から1.95へと下がっていることがわかります。

さらに本論文では「5月の読書冊数」の中で、0冊(月に一冊も読まないと答えた人)の割合が、2006年は33.6%、2012年は40.1%という数字も書かれています。

最近、大学生の約半数が月に一冊も読まないというニュースがあったことからもわかるように、どんどん読書離れは進んでいることがわかります。

ちなみに、1990年、月に一冊も読まない人の割合は13.4%だったそうです。

ゆうすけ

ゆうすけ

- 1990年:13.4%

- 2006年:33.6%

- 2012年:40.1%

ゆうすけ

ゆうすけ

読書離れの原因

本論文では、読書離れはデジタル化・インターネットの普及の影響を受けていると考察されています。

さきほどの表では「携帯電話」「テレビ」「パソコン」の接触時間も書かれています。

調査結果

想像に難くないように、テレビの視聴時間は減り、携帯電話・パソコンの使用時間が増えています。

ゆうすけ

ゆうすけ

ただ、現代の状況においては、「読書量が減っている!これじゃダメだ!」というのは、かなり短絡的な発想になります。

読書が多様化している

「読書量が減っている!やばい!」というのは短絡的な発想です。

どういうことかというと、スマホやタブレットで電子書籍を読むことができるようになっているのにも関わらず、この論文ではそれが考慮されていないということです。

ゆうすけ

ゆうすけ

さらに言うと、大学生の経済的な理由から、アルバイトが生活時間の多くを占めるようになると、そもそもの自由な時間が取れなくなってしまいますね。

このように、経済的な理由から読書時間が減ってしまうことも考えられるのです。

きちんと考えるべきは…大学生が自由に使える時間がどれくらいで、そのうちどれくらいが読書に当てられていて、それは紙の本なのか?電子書籍なのか?ということです。

ゆうすけ

ゆうすけ

書点数と公共図書館数の推移

以前、宇田川勝司さんが書かれた『日本で1日に起きていることを調べてみた』という本をご紹介しました。

書点数は年々減っているのですが、公共図書館の数は年々増加しており、その数は2016年で3280館。これは、1970年の1.6倍、利用者は約14倍にまで増加していると書かれています。

ゆうすけ

ゆうすけ

これを受けて本書ではこんなことが書かれています。

書店の販売額は減っているが、ネット通販や古書店で本を買い求める人が増えている。

スマホを新聞や本の代わりに利用する人も多く、必ずしも活字に接することが少なくなったわけではない。

今の時代は活字との接し方が多様化しているという見方が正しいのではないだろうか。

まとめ

ここまで、東京家政大学の平山祐一郎さんが書かれた『大学生の読書の変化』という論文をもとに、様々な数字を用いて「読書離れ」についてお話しました。

話をまとめると…

- 紙の本を読む量は減っている

- 活字との接し方が多様化している

- 「読書離れ=活字に接することが少なくなった」とは一概に言えない

これまでは「文章を読む=紙の本を読む=読書」だったので、活字にどれくらい触れているのか、ということがわかりやすかったんです。

ゆうすけ

ゆうすけ

ニュースなんかで読書量が減っている数字をもとに「若者の読書離れだ!」と取り上げられることがあります…。

ですが、ひとつの数字だけで判断するのはよくない!ということがわかりましたね。

ゆうすけ

ゆうすけ

僕は時代の流れに逆らうようですが、紙の本が好きなので読み続けます!笑

「読書・活字が苦手!」という人は、Amazon audibleで本を聴くのがおすすめ

ゆうすけ

ゆうすけ

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】