「青空文庫」は著作権が消滅した小説や、著者が承諾した小説が無料で読めるサイトのことです。

「本を電子化して、誰でも読めるようにしておくと面白い」という考えのもと発足したサイトだそうです。めちゃくちゃ素敵な取り組みですね。

ゆうすけ

ゆうすけ

なぜ短編かと言うと、僕自身、小説を読むのがあまり得意ではなく、普段はノンフィクション本ばかり読んでいるからです…。

ただ、小説が苦手な僕でも読みやすい作品があるので、同じように「小説は苦手だけど、有名作品に触れてみたい」と感じる人の何か参考になればと思っています。

目次

青空文庫で読めるおすすめの短編7選

- 芥川龍之介『鼻』

- 芥川龍之介『羅生門』

- 芥川龍之介『蜘蛛の糸』

- 芥川龍之介『桃太郎』

- 太宰治『或る忠告』

- 太宰治『走れメロス』

- 森鴎外『高瀬舟』

(僕の中で)明治を代表する文豪の中で「短編と言えばこの人!」というのが芥川龍之介です。

あとは、言わずと知れた太宰治、東大医学部を卒業し軍医のかたわら小説を執筆した森鴎外を挙げました。

夏目漱石や川端康成の小説も読んだことがあるのですが、正直、読みづらかったので本記事では外しています。

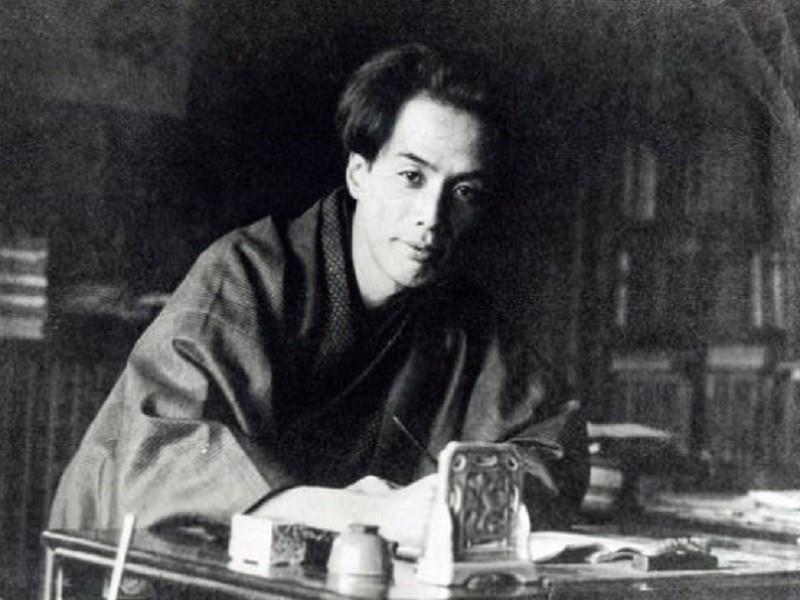

芥川龍之介

芥川 龍之介(あくたがわ りゅうのすけ、1892年〈明治25年〉3月1日 – 1927年〈昭和2年〉7月24日)は、日本の小説家。

その作品の多くは短編小説である。また、『芋粥』『藪の中』『地獄変』など、『今昔物語集』『宇治拾遺物語』といった古典から題材をとったものが多い。『蜘蛛の糸』『杜子春』といった児童向けの作品も書いている。

ウィキペディアより

国語の教科書で一度は読んだことがあるであろう『羅生門』を書いた、短編小説を得意とする作家。

鼻

鼻が顎の下までプラプラとぶら下がるほど長いお坊さんのお話。

コミカルな設定の中に、人間の矛盾した心を暴き出す作品。みんな隠して生きてるけど、誰しもが納得できてしまいそうなところに著者のメッセージを感じる。

ゆうすけ

ゆうすけ

この短編は、あの夏目漱石が絶賛したことが有名だそう。たしかに面白くて、僕は芥川龍之介の中で一番好きな短編です。しかも非常に読みやすい。

ちなみに、kindleでもタダで読むことができます。紙の本で読みたい方はコチラ(本は短編集となっています)。

書評記事も書いてますので、あらすじと僕の感想が読みたい方はぜひ、見ていただけると嬉しいです。

【あらすじと感想】芥川龍之介『鼻』|人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある

【あらすじと感想】芥川龍之介『鼻』|人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある 羅生門

職を失った下人と、死体の髪を引きちぎる老婆とのお話。

- 悪とは何か?

- 生き抜くとはどういうことか?

下人と老婆のワンシーンから考えさせてくれる短編です。

国語の教科書に載ってる(はず)内容なので、「羅生門ってどんな話だっけ?」と振り返ってみるのも面白いかもしれません。

子供の頃は、なんとなくよくわからず読んでいたけど、大人になってから読み返すと、新しい発見があるものです。

短編だからこそなのか、下人のひとつひとつの言動が「これって○○ってことか?」と読者に考えさせるような、読む人によって感想がわかれる作品だと思っています。

ちなみに、kindleでもタダで読むことができます。紙の本で読みたい方はコチラ(本は短編集となっています)。

蜘蛛の糸

地獄にいる罪人は、お釈迦様が垂らしてくれた蜘蛛の糸を使って、地獄から抜け出そうとする。

しかし、「自分さえ助かればいい」という思いが釈迦に見透かされて、糸が切れてまた地獄に落ちる、そんな話。

読んでる立場からすると、「悪人って酷い奴だな」と思うけど、いざ自分がその立場になると、悪人と同じ行動(自分さえよければいい)を取ると思ってしまう。ってところがイヤらしい短編です。

ちなみに、kindleでもタダで読むことができます。紙の本で読みたい方はコチラ(本は短編集となっています)。

桃太郎

みなさんご存知の、あの「桃太郎」の話を芥川龍之介バージョンで書かれています。他にもパロディ作品は「猿蟹合戦」があります。

普通の「桃太郎」の話は、桃太郎が善で、鬼が悪という認識ですが、本当にそうなの?ということを考えさせてくれる話。

- 争いって何で起きるの?

- 誰が善くて誰が悪いの?

ということを普通の「桃太郎」では、気付けない視点をもたらしてくれます。

ゆうすけ

ゆうすけ

ちなみに、kindleでもタダで読むことができます。

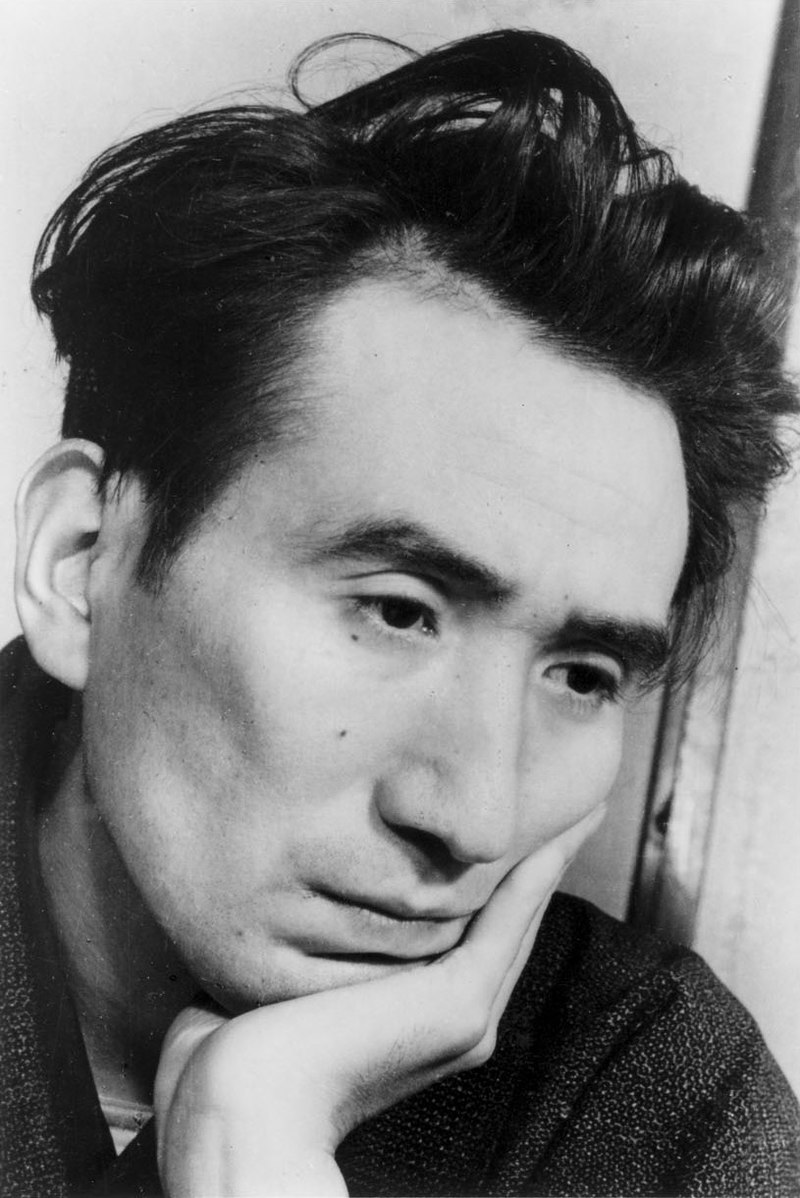

太宰治

太宰 治(だざい おさむ、1909年〈明治42年〉6月19日 – 1948年〈昭和23年〉6月13日)は、日本の小説家。

本名、津島 修治(つしま しゅうじ)。左翼活動での挫折後、自殺未遂や薬物中毒を繰り返しながらも、第二次世界大戦前から戦後にかけて作品を次々に発表。

主な作品に『走れメロス』『津軽』『お伽草紙』『人間失格』がある。没落した華族の女性を主人公にした『斜陽』はベストセラーとなる。

ウィキペディアより

代表作『人間失格』は何度も映画化されるほどの人気で、発行部数は夏目漱石『こころ』と肩を並べる。

或る忠告

これは、物語というより、太宰治と詩人のひとつの会話(?)が切り取られた話です。

900字弱しかないので、30秒で読めてしまうと思います。

読む人によっては読んだ後に「?」と疑問に思うかもしれません。

個人的には『或る忠告』を読んだ後に、文学YouTuberベルさんのコチラの書評動画を見ることをおすすめしますw

『或る忠告』のワンシーンは、現代のTwitterでよく起きていることだと思っています。そして、太宰はそれに対して何を思うのか?

SNS疲れしてしまう人に、ぜひ読んで欲しい短編です。

ちなみに、kindleでもタダで読むことができます。

走れメロス

青年メロスと親友セリヌンティウスとの友情の物語。

メロスのハチャメチャな言動には、ツッコミどころ満載な短編小説。

「人を疑うこと」「人を信じること」とはどういうことか?

結局「信じることって素敵やん」と思わせてくれる、男の熱いストーリーを太宰の文体で書く。

言っちゃえば、メロスが行って帰っての往復するだけのシンプルな構成。

ただ、スマホやGPSなんてない時代に、目に映らないほど遠くにいる友人をどれだけ信用できるのか…

もちろん万人受けしますが、特に、男性の方に読んで欲しい作品です。

>太宰治『走れメロス』を青空文庫で読む

ちなみに、kindleでもタダで読むことができます。紙の本で読みたい方はコチラ(本は短編集となっています)。

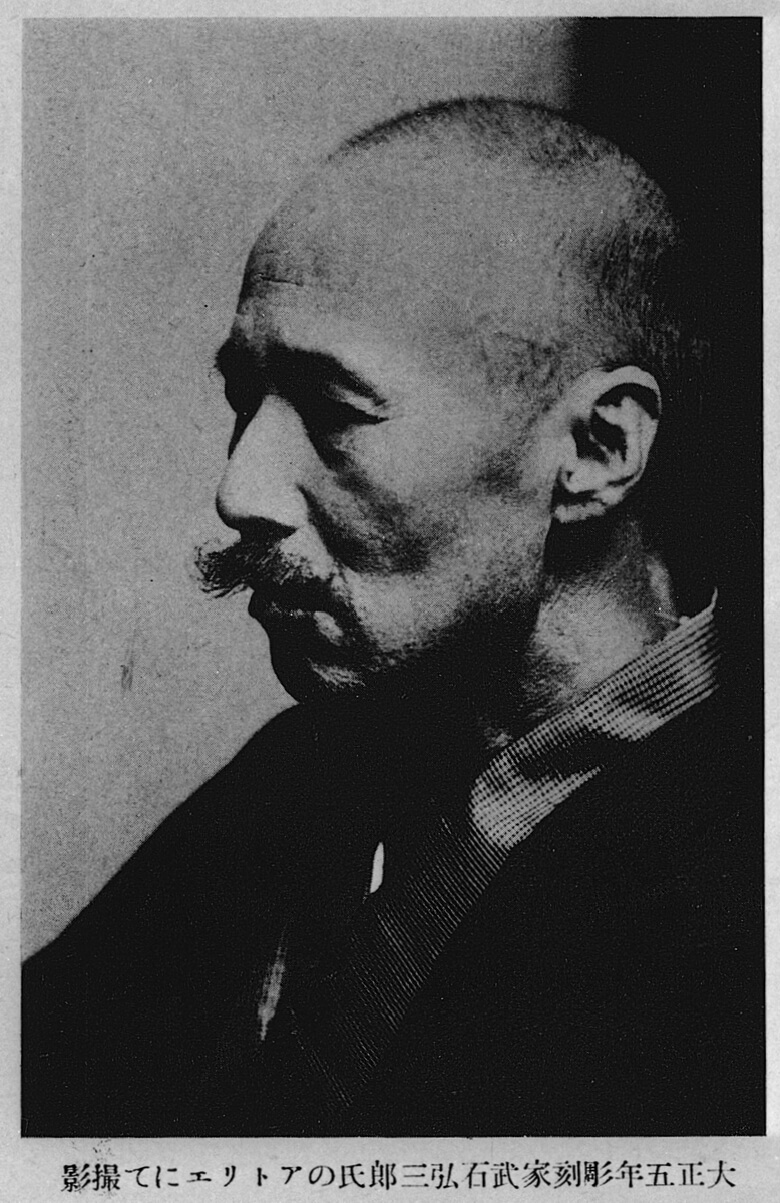

森鴎外

森 鷗外(もり おうがい、文久2年1月19日(1862年2月17日) – 1922年(大正11年)7月9日)は、日本の明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、陸軍軍医(軍医総監=中将相当)、官僚(高等官一等)。

ウィキペディアより

東大医学部を史上最年少で卒業し、軍医として働くかたわら『舞姫』や『山椒大夫』などの小説を書き上げた明治を代表する知識人。

高瀬舟

罪人を島へ運ぶために使われていた高瀬舟。

護送人はある日、とても嬉しそうに高瀬舟に乗る人物に出会い、「なぜ、罪人がこんなにも嬉しそうなんだ?」と疑問に思い、その理由を聞いてみると・・・。

『高瀬舟』は「死」や「罪」について、森鴎外が生きた時代背景を照らし合わせて、考えさせてくれる短編です。

- 安楽死ってアリなの?

- そもそも罪って何なの?

法律に従い、そこから外れた行為を「罪」としているのが、本当にそれでいいのか?

僕らが当たり前に受け入れている法律や、死に対する固定感を揺るがす作品です。

ちなみに、kindleでもタダで読むことができます。紙の本で読みたい方はコチラ(本は短編集となっています)。

書評記事も書いてますので、あらすじと僕の感想が読みたい方はぜひ、見ていただけると嬉しいです。

【高瀬舟問題】人間の欲と安楽死について考える【森鴎外『高瀬舟』のあらすじと感想】

【高瀬舟問題】人間の欲と安楽死について考える【森鴎外『高瀬舟』のあらすじと感想】 最後に

今回は(特に)小説が苦手な人でも楽しめる・勉強になる、青空文庫で読める僕のおすすめ短編小説を紹介しました。

個人的にはやっぱり、芥川龍之介の短編が「読みやすく」「面白い」ので、一番おすすめかな~と。

こんな有名作品がスマホひとつで、タダで読めてしまうなんて凄いですね。

他にも大量に作品がアップされているので、ぜひ覗いてみてください。では。