「命って明確に格差があるよなぁ」

と思いつつ

「でも、命は平等であるべきだよなぁ」

とも、思ってる、ゆうすけです。

手塚治虫大先生が描かれた漫画『ブッダ』を読んで、命の平等について考えたのでツラツラと書いていきます。

目次

命はみな平等なのか?

まぁ、ピュアな気持ちで考えたら命って平等ですよね。

僕ら人間と、アリと、植物と、、、何が違うの?と言われたら特徴の違いはあるけど、「命が宿る者」という意味ではみんな同じ。宇宙人から見たら、人間と、サルの違いはわからないかもしれませんよね。

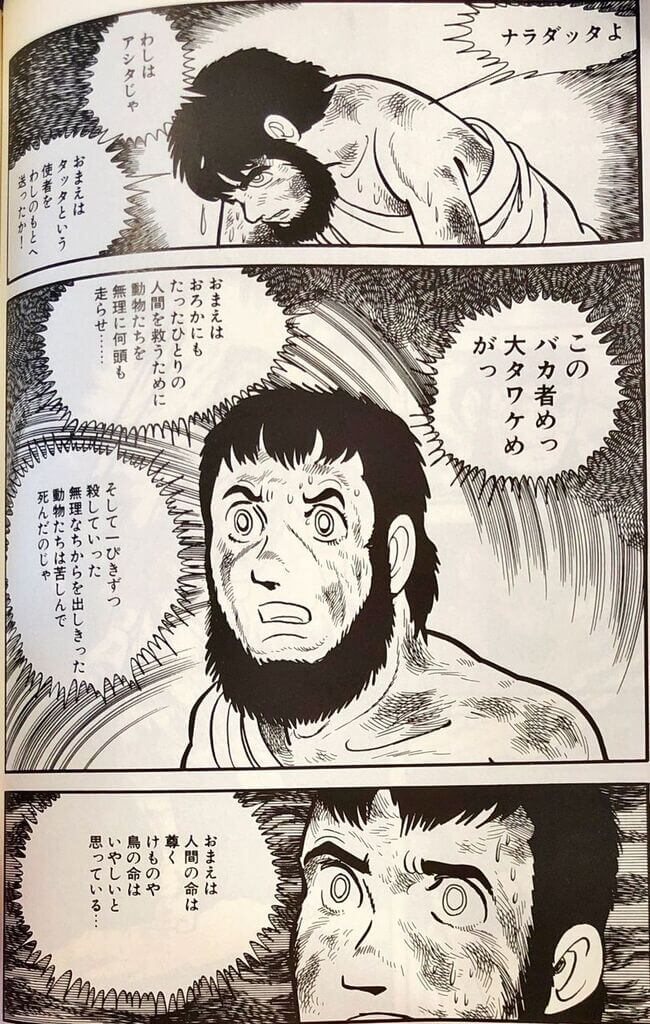

『ブッダ』の二巻では、こんな描写があります。

『ブッダ』二巻より

ちょっと見にくい(スミマセン)ので、簡単に言うと(カタカナは人物名)、

- ナラダッタがタッタをアシタのもとまで使いとして送る

- タッタはその途中で(やむを得なく)何頭も殺してしまう

- アシタ(ナラダッタの師匠的な人)、ブチギレ

- アシタ「人間の命は尊く、けものの命は賤しいだと…??」

- アシタ「ナラダッタお前は畜生の道へ行け!!」

「人の命と、けものの命は平等やぞ」ということですね。直感的にも道徳的にも正しいことのように思います。

人間にも命の格差はあった

今でこそ考えれないですが、人間同士にも命の格差ってあったと思うんですよね。

カースト制度

インドには昔、カースト制度が存在したと言われていますよね。

今でも、スクールカーストと言って、学校内での階級を表現しますよね。

図引用元:Yahoo!ニュース

カーストとは、ヒンドゥー教における身分制度を指すポルトガル語・英語である。

本来はヒンドゥーの教えに基づく区分であるが、インドではヒンドゥー以外の宗教でも、カーストの意識を持つ者がいる。

ウィキペディアより

簡単に説明すると…

- バラモン:最高位。神々を動かす力をもつとされた。

- クシャトリヤ:第二位の種族。貴族または武士階級。

- ヴァイシャ:第三位の種族。市民。

- スードラ:最下位。奴隷。

もちろん『ブッダ』にもこの階級は存在していて、生まれながらにして身分が決まっています。

これって、「本当に命が平等だ」と言える世界なのでしょうか?

人は生まれながらにして平等であるならば、バラモンの子が裕福な環境にいること、スードラの子が過酷な環境にいること、それぞれって矛盾してますよね。

奴隷解放宣言

他にも、命(身分)の格差を象徴する事例として、アメリカの奴隷解放宣言が有名。

奴隷解放宣言は、 アメリカ合衆国大統領であったエイブラハム・リンカーンが、南北戦争中である1862年9月、連邦軍の戦っていた南部連合が支配する地域の奴隷たちの解放を命じた宣言をいう。

ウィキペディアより

アフリカから多くの黒人奴隷が、アメリカへ労働力として連れて行かれていました。

奴隷解放宣言はリンカーンが「奴隷を解放しよう」という意図の裏に、イギリスとの貿易問題や、それに伴う南北戦争が関係しているのですが、人を奴隷として扱っていたことに違いはありません。

ほんの200年前、世界の最前線を走るアメリカで、こんな歴史があるわけです(まさに黒歴史)。

人間と動物の命の格差は明確

これは、「食物連鎖」とか「弱肉強食」という言葉で表現されるものだと思いますが、「人間⇔(人間以外の)動物」の間には明確な命の格差がありますよね。

罪のない動物を食べる人間

画像引用元:TELASA

「豚がいた教室」という映画がありました。

この映画のあらすじは、小学校6年生のクラスで豚を1年間飼って、最後にその豚を食べる、というストーリー。

小学生がクラスみんなで「食肉センターに送ってお肉にして食べるのか?」「下の学年に豚の世話を頼むのか?」、ペットとして飼っている豚を通して命の大切さについて考えます(※実話をもとに作られたそうです)。

ゆうすけ

ゆうすけ

たしかに、僕らはペットを愛でるくせに、毎日のように「美味しい美味しい」と言って、牛豚鳥のお肉を食べてるわけです。

「豚がいた教室」は、その「人間の都合で、命を扱うことの意味」を考えさせてくれる映画だと思いました。

Amazonプライム会員ならタダで見られるので、ぜひどうぞ→「豚がいた教室」

このことに対する仏教の考え方はこうです。

仏教の動物に対する考え方って、簡単に言うと「無意味に殺してはいけないけど、生きるために殺すのはしょうがない」なんですね。

あくまでも、お肉を食べるというのは、生きるため、命を受け継ぐための行為だということ(「豚がいた教室」でも出てくる考え方です)。

ゆうすけ

ゆうすけ

毎日大量に捨てられる食べ物

僕らは動物を殺して、それを食べてるわけだから、その死を無駄にするわけにはいかないですよね。

「食べ物を粗末にする」というのは、動物の命を無意味に殺しているため、仏教の教えに反しているように思います。

じゃあ、実際の世の中はどうでしょうか?

NATIONAL GEOGRAPAHICの「世界の食品廃棄は年13億トン、国連は半減を約束」2016年の記事の冒頭にはこんなことが書かれています。

地球上には飢えに苦しむ人が8億人近くもいる一方で、国連食糧農業機関(FAO)によれば、世界では年間13億トンもの食品が食べられることなく捨てられているという。

これは全世界で生産されている食品の約3分の1に相当する。

飢えた人の倍以上の人々に食事を提供できるほどの量だ。

全世界で生産されている食品の約3分の1が捨てられています。

ゆうすけ

ゆうすけ

そう考えると、人間って勝手ですね…。何が「食べ物に感謝しましょう♪」やねん。

倫理観と共通認識のギャップ

「命は平等であるべき」だとわかっているのに、なぜ現実社会は「命に格差」があるのか?

僕はこの原因を「倫理観と共通認識のギャップ」にあると考えています。これは例えば、

- 倫理観:命は平等であるべき

- 共通認識:ゴキブリホイホイ便利

みたいな。

要は、僕らって、人間に都合の良いように共通認識を作り上げてるということです。

- (人間にとって)ゴキブリはいない方がいいし

- (人間にとって)お肉はグロいものではなく美味しいものだし

- (人間にとって)便利な生活を実現するために汚染物質を垂れ流し環境を破壊する

「命を大切に」という考えはもちろん大切だし、命は平等であるべきなんだろうけど、こういった「世の中は人間中心に作られてる」という事実を把握するところから始めたいですね。

ストーリー

独自の解釈で描かれた、手塚治虫版ブッダ伝です。

シッダルタは、ヒマラヤ山脈のふもとカピラヴァストウで、シャカ族の王・スッドーダナの長男として生まれました。

(中略)

やがてピッパラの樹の下で悟りを開き、以後、ブッダ(サンスクリット語で目ざめた人という意味)と名乗って、インド各地をめぐる説法の旅を続けるのでした。

『ブッダ』、漫画で仏教について、釈迦について、知ることができて凄い。さすが..手塚治虫先生..。

kindle unlimitedに加入すると無料で1冊読むことができます。