光文社古典新訳文庫は、古典を現代人でもわかりやすく、本に合わせた専門家が訳を書いている出版社です。

いま、息をしている言葉で、もういちど古典を

こんな時わたしたちを支え、導いてくれるものが古典なのです。「いま、息をしている言葉で」──光文社の古典新訳文庫は、さまよえる現代人の心の奥底まで届くような言葉で、古典を現代に蘇らせることを意図して創刊されました。

コンセプトが素敵ですよね。

古典って、読んでいてもぶっちゃけよくわからないですよね..w

睡眠薬として優秀な古典ですが、そんな「古典よくわからん」勢を寝させずに古典の面白さを教えてくれるのが光文社古典新訳文庫です。

難解な言葉を、今の分かりやすい言葉で書かれていて、古典のとっつきにくさを取っ払ってくれます。

今回は、光文社古典新訳文庫の中でも、「短く(長いと挫折するので…)、しかもわかりやすく面白い本」を10冊紹介します。

ゆうすけ

ゆうすけ

目次

光文社古典新訳文庫で読めるおすすめ本10選

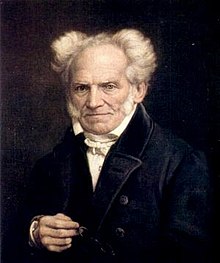

ショーペンハウアー『読書について』

引用元:ウィキペディア

著者:ショーペンハウアー

1788‐1860。ダンツィヒ生まれのドイツの哲学者。「生の哲学」の祖。主意主義とペシミズムの代表者。

「読書は自分で考えることの代わりにしかならない。自分の思索の手綱を他人にゆだねることだ」……。

率直さゆえに辛辣に響くアフォリズムの数々。

その奥底には、哲学者ショーペンハウアーならではの人生哲学と深いヒューマニズムがあります。それが本書の最大の魅力です。

最初に読む本としておすすめしたいのが、こちらの本。

僕が光文社古典新訳文庫を読むきっかけとなった本です。そしてこの本は超有名。

おそらくこの記事を読んでいる人は、読書好きだと思いますので、本書をきっかけに「読書とはなにか?」振り返ってみると、さらに読書が楽しくなると思います。

読書のデメリットにも目を向けよう|ショーペンハウアー『読書について』

読書のデメリットにも目を向けよう|ショーペンハウアー『読書について』 プラトン『ソクラテスの弁明』

引用元:ウィキペディア

著者:プラトン

紀元前427年 – 紀元前347年。古代ギリシアの哲学者である。ソクラテスの弟子にして、アリストテレスの師に当たる。

ソクラテスの生と死は、今でも強烈な個性をもって私たちに迫ってくる。

しかし、彼は特別な人間ではない。

ただ、真に人間であった。

彼が示したのは、「知を愛し求める」あり方、つまり哲学者(フィロソフォス)であることが、人間として生きることだ、ということであった。

(「訳者あとがき」より)。ソクラテスの裁判とは何だったのか?プラトン対話篇の最高傑作、ついに新訳で登場!

「無知の知」で有名なソクラテスは、真理を追い求めて不当な裁判にかけられ、死刑でその生涯を終えました。

なぜ、裁判にかけられてしまったのか?

この「死」はどんな意味を持つのか?

死をもってソクラテスが伝えたことが、後世にも受け継がれ、そこから哲学が始まったのだと考えるとなかなかムネアツです。

本書から人生のイロハを教わるのは難しいと思いますが、哲学を語るには欠かせない一冊でしょう。

『ソクラテスの弁明』は哲学書の中で最も有名な一冊。

セネカ『人生の短さについて』

引用元:ウィキペディア

著者:セネカ

紀元前1年頃 – 65年。ストア派哲学者としても著名で、多くの悲劇・著作を記し、ラテン文学の白銀期を代表する人物と位置付けられる。

人生は浪費すれば短いが、過ごし方しだいで長くなると説く表題作。

逆境にある息子の不運を嘆き悲しむ母親を、みずからなぐさめ励ます「母ヘルウィアへのなぐさめ」。

仕事や友人、財産との付き合い方をアドヴァイスする「心の安定について」。2000年読み継がれてきた古代ローマの哲学者セネカの“人生の処方箋”。

人生の時間の使い方(=生き方)について、考えさせられる本。

2000年も前に書かれた本であるに関わらず、現代にも通ずるところがありまくりです。

多忙な日々を送る現代人には、グサグサ刺さる言葉がたくさんあります。

時代が変わっても、人の悩みとか幸せって根源的に変わらないんだなーと思いました。

鴨長明『方丈記』

引用元:ウィキペディア

著者:鴨長明

1155年 – 1216年。平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての日本の歌人・随筆家。

災厄の数々、生のはかなさ……。

人間と、人間が暮らす建物を一つの軸として綴られた、日本中世を代表する随筆。

京都郊外の日野に作られた一丈四方の草庵で、何ものにも縛られない生活を見出した鴨長明の息遣いが聞こえる瑞々しい新訳!

和歌十首と、訳者のオリジナルエッセイ付き。

これ一冊読めば『方丈記』を取り巻く大抵が分かるという内容になっています。

俗世と離れられない懊悩に悩む人間臭い長明の姿を知る事が出来る良書。

唯円『歎異抄』

著者:唯円

1222- 1289年。唯円(ゆいえん)は、鎌倉時代の浄土真宗の僧。親鸞の晩年になってからの弟子で直弟子の一人。

「アミダ如来はんにいただいた信心を、おれのもんやいう顔で取り返そういうのんは、ホンマにアホらしいことやで」。

「ホトケはんやお寺さんへのおフセが多い少ないで、大きなホトケや小っさいホトケになるんやいうのは、こりゃあ、ケッタイな説や」。

天災や飢饉に見舞われ、戦乱の収まらない鎌倉初期の無常の世にあって、唯円は師が確信した「他力」の真意を庶民に伝えずにいられなかった。

親鸞の教えをライブ感溢れる関西弁で!

浄土真宗の開祖である親鸞の教えが書かれた歎異抄。

光文社古典新訳文庫では、なぜか思いっきりコテコテの関西弁で解説されています。

「なぜ関西弁・・・??」と思わなくもないですが、わかりやすさを重視した訳者の試みなんでしょう。

ただやっぱり賛否両論あるみたいですね。

きちんと、原典のほうも書かれています。

歎異抄がとても難解なので、こういった砕けた本からスタートするのもアリかと。

マキャヴェリ『君主論』

引用元:ウィキペディア

著者:マキャヴェリ

1469年 – 1527年。イタリア、ルネサンス期の政治思想家、フィレンツェ共和国の外交官。

傭兵ではなく自前の軍隊をもち、人民を味方につけ、時には道徳的な悪をもためらわない。

フィレンツェ共和国の官僚で外交軍事の実務を担ったマキャヴェッリが、君主に必要な力量(徳)を示し、キリスト教的モラルから脱却した新しい君主像を提言した主著。

マキャヴェッリのいうリアリズムとは現状追随ではなく、理想を実現するためにリアリストに徹するということである。

近代政治学における最重要古典。

フロイト『人はなぜ戦争をするのか』

引用元:ウィキペディア

著者:フロイト

1856年 – 1939年。オーストリアの精神科医。神経病理学者を経て精神科医となり、神経症研究、自由連想法、無意識研究を行った。精神分析学の創始者として知られる。

人間には戦争せざるをえない攻撃衝動があるのではないかというアインシュタインの問いに答えた表題の書簡と、自己破壊的な衝動を分析した「喪とメランコリー」、そして自我、超自我、エスの三つの審級で構成した局所論から新しい欲動論を展開する『精神分析入門・続』の2講義ほかを収録。

第一次世界大戦の衝撃をうけた精神分析理論の再構築の試み。

カント『永遠平和のために・啓蒙とは何か』

引用元:ウィキペディア

著者:カント

1724 – 1804年。プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。

カントが普通の言葉で語り始めた! 本書で繰り返し説くのは、自分の頭で考えることの困難と重要性。

「永遠平和のために」は常備軍の廃止、国際連合の設立を唱え、「啓蒙とは何か」は、他人の意見をあたかも自分のもののように思いこむ弊害を指摘している。

他に「世界市民という視点からみた普遍史の理念」「人類の歴史の憶測的な起源」「万物の終焉」を収録。

現在でも輝きを失わないカントの現実的な問題意識に貫かれた論文集。

マルサス『人口論』

引用元:ウィキペディア

著者:マルサス

1766年 – 1834年。イングランドのサリー州ウットン出身の経済学者。古典派経済学を代表する経済学者で、過少消費説、有効需要論を唱えた人物として知られる。

人口から世界が見える! 「人口は等比級数的に増加するが、食糧は等差級数的にしか増えない。そして、人の性欲はなくならない。」シンプルな命題を提起し、人口と食糧のアンバランスが生む問題に切り込んで、19世紀の進歩思想に大きな影響を与えた書。

のちに大経済学者となるマルサスの意気盛んなメッセージを、クリアな訳文で。「大胆にして修辞的であり、華麗な言い回しと情緒に富んでいる」(ケインズ)

ミル『自由論』

引用元:ウィキペディア

著者:ミル

1806年 – 1873年。、イギリスの哲学者。政治哲学者、経済思想家でもあり、政治哲学においては自由主義・リバタリアニズムのみならず社会民主主義の思潮にも多大な影響を与えた。

本当の「自由」とはなにか、考えたことはありますか? 個人の自由への干渉はどこまでゆるされるのか。

反対意見はなぜ尊重されなければならないのか。

なぜ「変わった人間」になるのが望ましいのか。

市民社会における個人の自由について根源的に考察し、その重要さを説いたイギリス経験論の白眉。

哲学を普通の言葉で語った新訳決定版!現代人が必ず読むべき、今もっともラディカルな書。

まとめ

- ショーペンハウアー『読書について』

- プラトン『ソクラテスの弁明』

- セネカ『人生の短さについて』

- 鴨長明『方丈記』

- 唯円『歎異抄』

- マキャヴェリ『君主論』

- フロイト『人はなぜ戦争をするのか』

- カント『永遠平和のために・啓蒙とは何か』

- マルサス『人口論』

- ミル『自由論』

光文社古典新訳文庫は、Amazonのプライム会員なら無料、もしくはkindle unlimitedで読めるの本が多いのも特徴です。

kindle unlimitedで読める

光文社古典新訳文庫の一覧はコチラ

「古典を現代に蘇らせる」というコンセプトに則して、こうやって手に取ってもらいやすいようにされているのも素敵な出版社だな~と。

しばらく古典は、光文社古典新訳文庫で読むことになりそうです。(*- -)(*_ _)