政治については、すべてを知ろうとするのは難しいですし、何もかも知る必要はないので、

「これだけは押さえておきたい!」というところに着目して、政治の基本知識を図解を交えてわかりやすくまとめてみました。

- 憲法

- 国会

- 内閣

- 選挙

- 裁判所

- 地方自治

- 社会保障

これら、政治を語る上では外せない用語について、難しい用語を使わず、サクッと読めるように書いたので、ぜひ最後まで読んでみてください。

なお、本記事はこちらの書籍を参考に書いています。

>馬屋原 吉博『今さら聞けない! 政治のキホンが2時間で全部頭に入る』

めちゃくちゃわかりやすかったので、本記事を読んで「もっと詳しく知りたい!」と思った方におすすめです。

目次

政治の基本

「そもそも政治って何?」子供に聞かれたらどう答えますか?

集団生活における国のルールを作り、世の中にあてはめていくのが「政治」

政治とは、分解すると

- ルールを作り

- ルールを世の中にあてはまて

- 問題をルールに則って解決すること

こう言えます。

例えば、学校の「授業中は私語厳禁」というルールを先生が生徒に当てはめて、問題が起きればルールを調整しますよね(「トイレ行きたい!はOK」みたいな)。

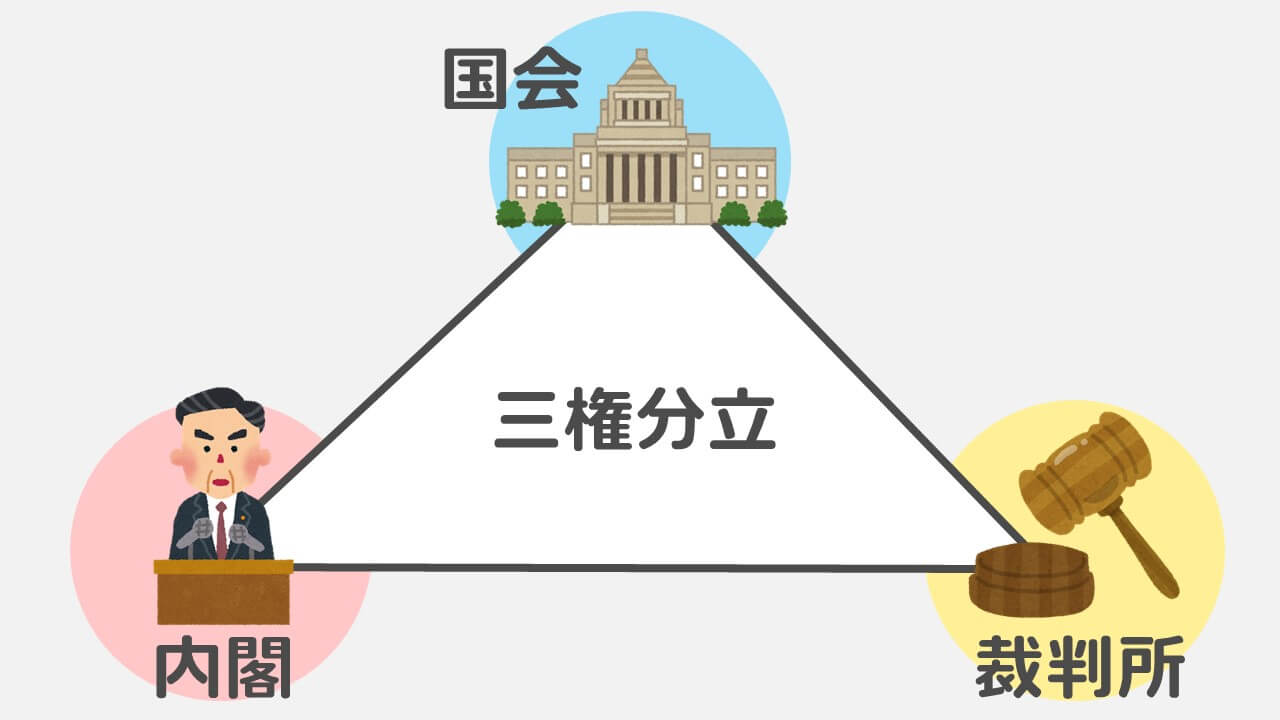

詳細を後述しますが、ルールを作り当てはめて問題解決するのが以下の機関です。

- ルール作り:国会(立法)

- 当てはめる:内閣(行政)

- 問題解決:裁判所(司法)

「3つに分けずに、ひとつの機関で全部やればいいじゃん」と思うかもしれませんが、権力をひとつの機関に集中させると、権力が濫用される危険性があります。

ゆうすけ

ゆうすけ

このように権力を分立させて、お互い監視する形で政治を行う仕組みを「三権分立」と呼びます。

憲法の基本

憲法には国民の人権を守る使命があります。

国民に選ばれたとは言え、政治家はどんな法律を作ってもいいというわけではなく、憲法という土台から外れてしまう法律を定めることはできません。

なので憲法は「国の最高法規」と呼ばれています。憲法を貫く三大原則について振り返ってみましょう。

- 国民主権

- 基本的人権の尊重

- 平和主義

国民主権

文字通り「主権」が「国民」にあるということです。

ここでいう主権とは、国の政治を最終的に決定する力のこと。

政治とは「国のルールを作り、当てはめて、問題を調整すること」でしたよね。

ゆうすけ

ゆうすけ

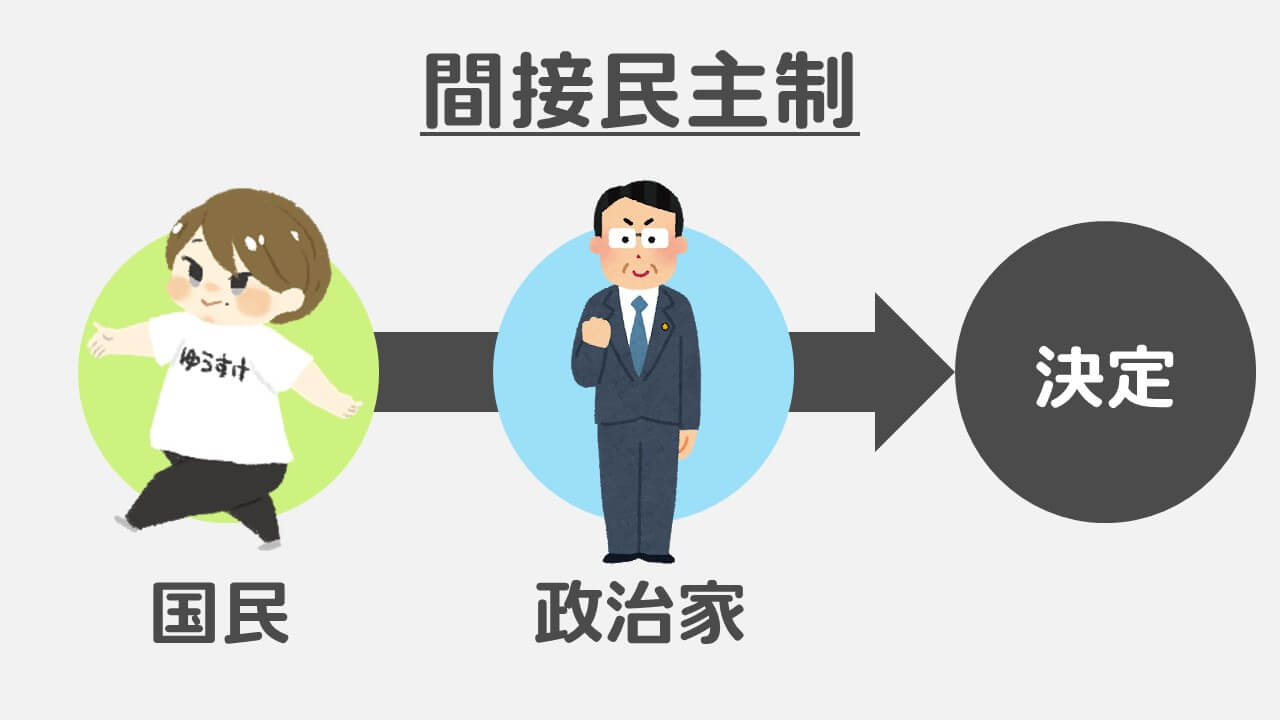

国民は主権が与えられていますが、国民一人ひとりの意見をすべて漏らさず、政治に取り込むのはかなり難しいですよね。

なので日本では、「間接民主制」という制度を採用しています。

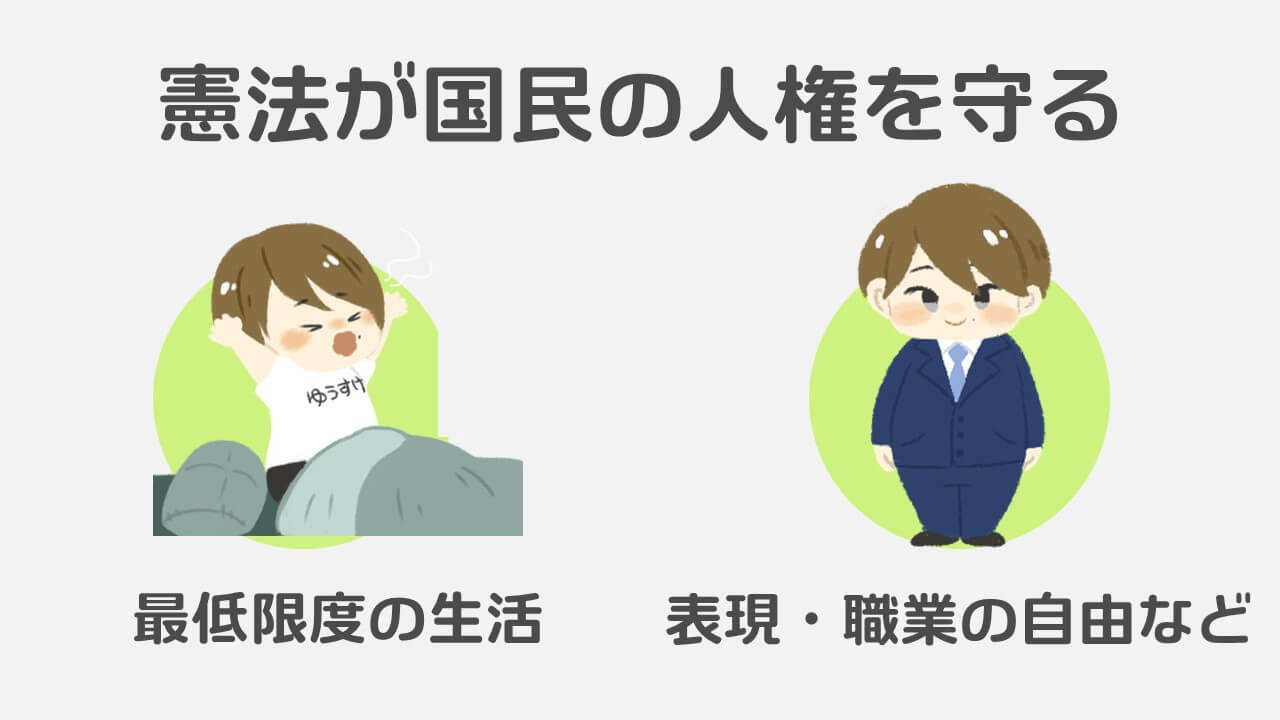

基本的人権の尊重

基本的人権は、人が生まれながらにして持っている権利のことです。

ざっくり言ってしまえば、人はみな人間らしく生きる権利があるということ。

なので、国が誰かを不当に差別することはできませんし、僕らは最低限度の暮らしを営むことができます。

ゆうすけ

ゆうすけ

あとは自由も保証されており代表的なものとして、「表現の自由」や「職業選択の自由」が挙げられます。

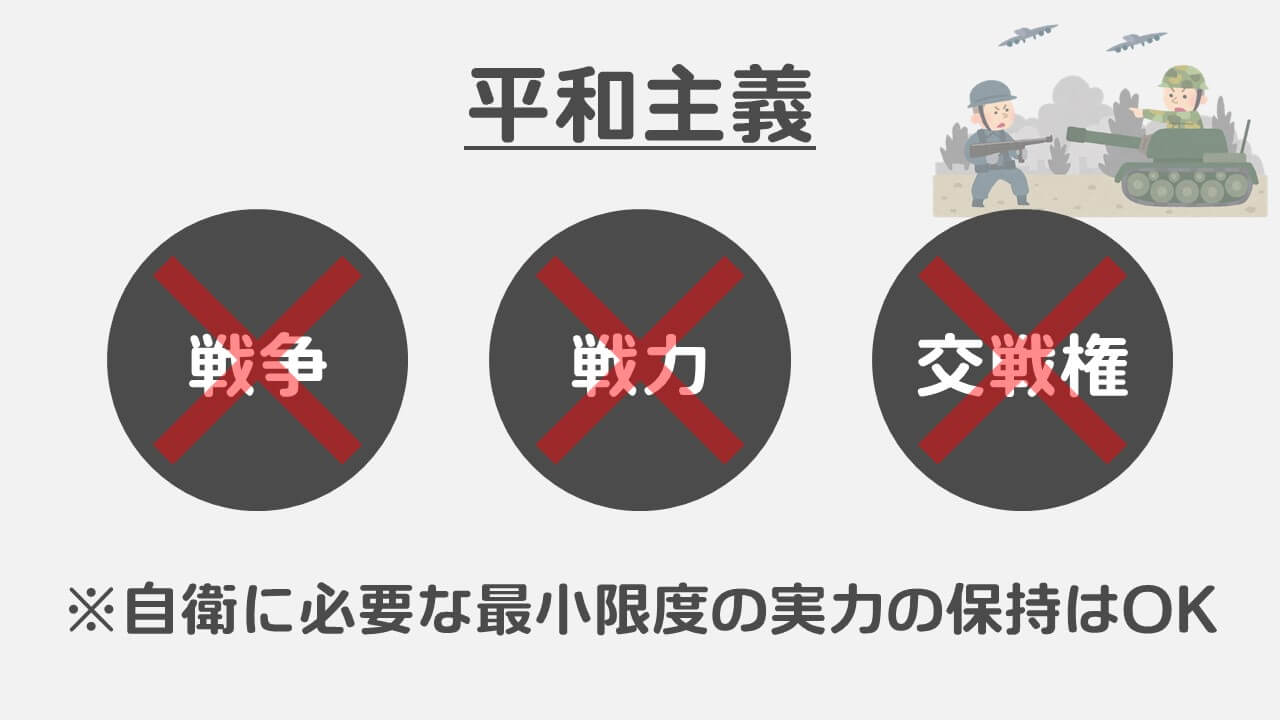

平和主義

ここについてはよくニュースで取り上げられる憲法9条が密接に関係してます。

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法の誕生 より

つまり、これら3つの考え方が明記されています。

- 戦争の放棄

- 戦力の不保持

- 交戦権の否認

戦争はしないし、争いのための戦力も持たないし、戦わないということです。

しかし、日本が「僕らは戦いません!」と決めたところで、他国が攻撃を仕掛けてくる可能性はゼロではありません。

なので、「自衛に必要な最小限度の実力」の保持が認められています。

憲法9条にも“陸海空軍その他の戦力は~”とありますよね。これが自衛に必要な最小限度の実力にあたります。

ゆうすけ

ゆうすけ

国会の基本

日本国憲法が「国権の最高機関」にして、「国の唯一の立法機関」と定めているのが国会です。

憲法が「内閣」でも「裁判所」でもなく、国会に国権の最高機関として地位を与えているのは、国会議員になるには、国民によって選挙で選ばれる以外に方法がないからです。

ゆうすけ

ゆうすけ

国会では、国民の幅広い意見を取り入れて、慎重に審議を行うために、衆議院と参議院の二つが設けられています。

国会の主な仕事は一体何か。

- 法律の制定・改廃

- 予算の議決

- 条約の承認

- 内閣総理大臣の指名

- 内閣不信任決議(衆議院のみ)

- 憲法改正の発議

- 弾劾裁判所の設置

- 国政調査権

ゆうすけ

ゆうすけ

内閣の基本

内閣は国会が作った法律に基づいて政治を行う機関です。

例えば、「消費税率を上げる」という法律を改正して、それを実現させるために、具体的に、何をどうすればいいのか?

それを実行するのが内閣(行政)です。

馬屋原 吉博『今さら聞けない! 政治のキホンが2時間で全部頭に入る』では、内閣が引き受ける行政の範囲について、

国家機能から「立法」と「司法」を抜いた全部と言っていい

p116

と表現しています。

ゆうすけ

ゆうすけ

そして、内閣総理大臣という言葉の通り、内閣のトップが総理大臣で、総理大臣と十数人の国務大臣の集まりが内閣です。

- 財務大臣

- 外務大臣

- 総務大臣などなど

総理大臣以外の大臣をまとめて国務大臣と呼びます。

選挙の基本

選挙制度については詳細を述べると長くなるのでここでは割愛します(詳しく知りたい人は毎日新聞のコチラのサイトが漫画で解説されてておすすめです)。

2016年6月19日に改正公職選挙法が施行され、18歳以上の人が有権者になりました。

- 行っても行かなくても変わらない

- 誰(どの政党)に投票すればいいのかわからない

こういった人も多いと思いますが、そういう人でも投票に行くことを強くおすすめします。なので、ここで選挙について覚えておいてほしいことは、

です。

ゆうすけ

ゆうすけ

特に若い世代で深刻な問題とされている「低い投票率」。ここまで読んでくれた人ならわかると思いますが、

日本国憲法が「国権の最高機関」としている国会に所属する議員を決める重要なイベントが選挙です。

民主主義のこの国では、「国民に選ばれる」というのが非常に重要な意味を持ちます。

ゆうすけ

ゆうすけ

今では、各政党の方針をわかりやすくまとめたサイトで、自分の考えに近い政党(例えば、消費税増税に賛成か?反対か?)を知ることができるので、それくらいは目を通してから選挙に行きましょう。

政治家を決めるのは僕ら国民。政治家がきちんと仕事をしているか監視するのも僕ら国民です。

裁判所の基本

三権のひとつ、司法を担当する裁判所。概要を押さえておきましょう。

裁判の内容は以下の二つに分けられます。

- 刑事裁判

- 民事裁判

犯罪を行った人に対して行われるのが刑事裁判、個人や会社間で起こるトラブルを解決するのが民事裁判です。

- 最高裁判所(日本に1つ)

- 高等裁判所(全国8ヵ所)

- 地方裁判所(全国50ヵ所)

- 家庭裁判所(全国50ヵ所)

- 簡易裁判所(全国438ヵ所)

日本の司法全体を取り仕切っているのが「最高裁判所」です。

内閣によって指名され、天皇によって任命される「最高裁判所長官」を含む、15名の裁判所で構成されています。

また最高裁判所は、国会が作った法律が日本国憲法に違反していないかを審査する権限(=違憲審査権)があるため「憲法の番人」と呼ばれています。

加えて、司法において大切な考え方「司法権の独立」について解説します。

憲法第76条の2項を引用します。

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

昇任試験.com より

裁判官は、内閣や国会といった他の機関からの干渉を受けないことを意味します。

ゆうすけ

ゆうすけ

「国会の基本」の部分で紹介したように、国会の仕事のひとつに「弾劾裁判所の設置」があります。

これは、裁判官が罪を犯した場合、その裁判官の裁判は裁判所には任せず、14名の国会議員で構成される弾劾裁判所が担当します。

地方自治の基本

地方自治というのは文字通り、地方(各都道府県や市町村)における政治のことです。

僕たちの生活に身近な地方の政治は、国の政治とは少し異なる仕組みで運営されています。

例えば、地方の行政のトップである首長は、住民によって直接、選挙で選ばれます。

ゆうすけ

ゆうすけ

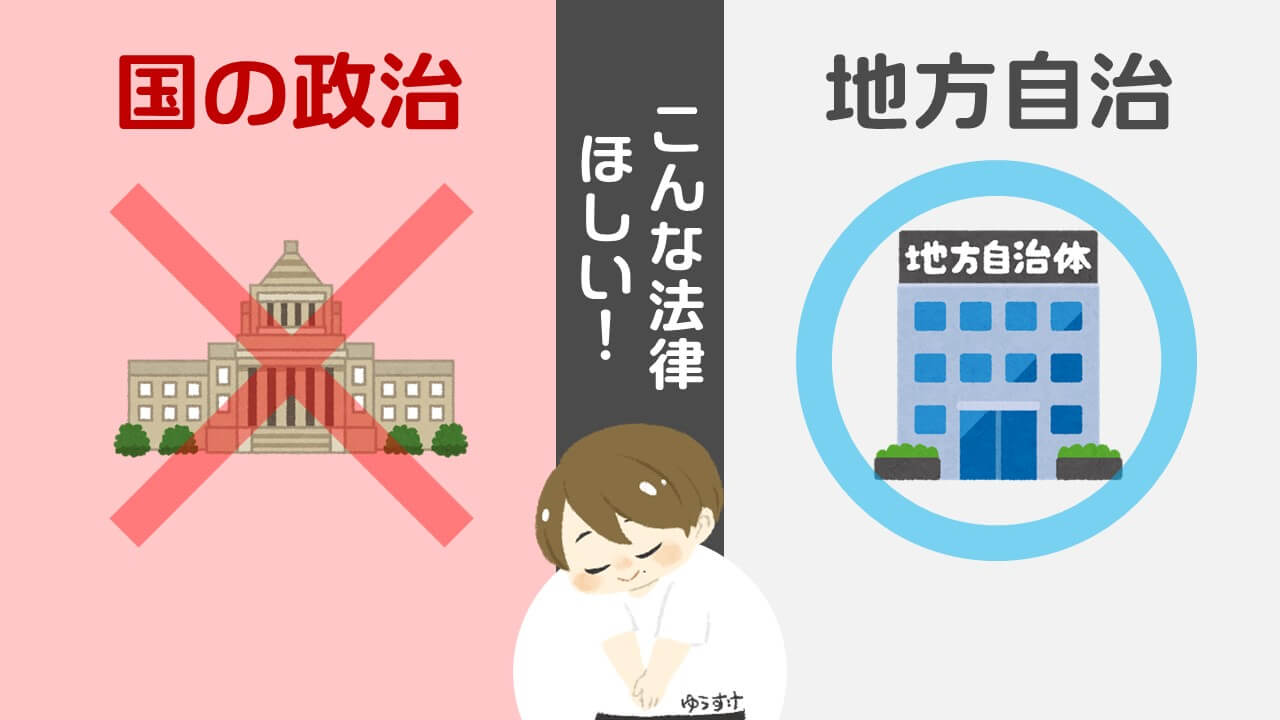

また、地方独自のルールのことを「条例」と言いますが、住民が「こんな条例作って欲しい!」と思ったら、検討してもらうための手段が用意されています。

国の政治の場合は、「間接民主制」なので、僕ら国民は政治家を選挙で決められるだけで、「こんな法律を作ってください!」と頼んだところで、国会は対応する義務はありません。

このように地方自治は国の政治に比べると、住民が政治に関わる部分が大きく、住民が「民主主義」とはどういうものかを体得しやすいのが特徴です。

社会保障の基本

今の日本が、一番お金を使っているのが社会保障制度です。

政府は1年間に100兆近い額のお金を使っていますが、そのうち約3分の1を占めています。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法の誕生 より

最低限度の生活ができていない人がいる場合、国はその人に対してサポートする義務が、憲法で決められているわけです。

- 社会保険(年金など)

- 公的扶助(生活保護など)

- 社会福祉(施設や相談所など)

- 公衆衛生(保健所など)

老後のために年金が用意されていたり、病院に行ったときに原則3割の支払いで済んだり、生活保護の支給が有名ですね。

ゆうすけ

ゆうすけ

おすすめ本

この記事は主に、本書を参考に書きました。

見開きで項目がまとめられており、すべての項目で図解が挿入されているので、めちゃくちゃわかりやすかったです。

「政治についてちんぷんかんぷん」

「ニュースを見てもいまいちわからない」

と感じてしまう人、中学の公民からやり直して学びたいという人におすすめの政治入門書です。

ちなみに、本書を交えて政治について動画で喋ったので、よかったら見てみてください!ではっ!