\動画で見たい方/

ゆうすけ

ゆうすけ

山口周さんの『武器になる哲学』という本を読みました。今回は本書をもとに、

- 哲学ってそもそもなんなの?

- 何の役に立つの?

ということについて紹介します。

2020年4月現在、本書がkindle unlimitedの対象となっています!30日間は無料なので実質無料で読めるこの機会にぜひ!【無料体験はコチラ】

- 著者:山口周

- 出版社:KADOKAWA

- 368ページ

目次

哲学とは?

哲学とは…

人生・世界、物事の根源のあり方・原理を、理性によって求めようとする学問。また、経験からつくりあげた人生観。philosophia(知への愛)の訳語。

Google検索より

ゆうすけ

ゆうすけ

本書の導入部分では、「哲学とは何か?」ということについてわかりやすく。「歴史上の全ての哲学者の論考を、二軸で整理する」という話があります。

- 問いの種類

- 学びの種類

問いの種類

古代ギリシャの時代から始まった歴史上の哲学は、次の二つの問いに対して何とか答えを出そうとした取り組みとして整理できます。

- 世界はどのように成り立っているのか?

- 私たちはどのように生きるべきなのか?

例えばめちゃくちゃ昔の話、「万物の根源は水である」と言ったタレスは、世界はどのように成り立っているのか?という問いに取り組んだ人だし、

「神は死んだ。そんな非現実的なものを信じるのではなく、自らの意思で行動することが大事だ。」と言ったニーチェは、私たちはどのように生きるべきなのか?の問いに取り組んだ人です。

ゆうすけ

ゆうすけ

というだけの理解だと、かなりぼんやりしていますが、このように二つの問いの種類に分類するとクリアに見えてきますよね。

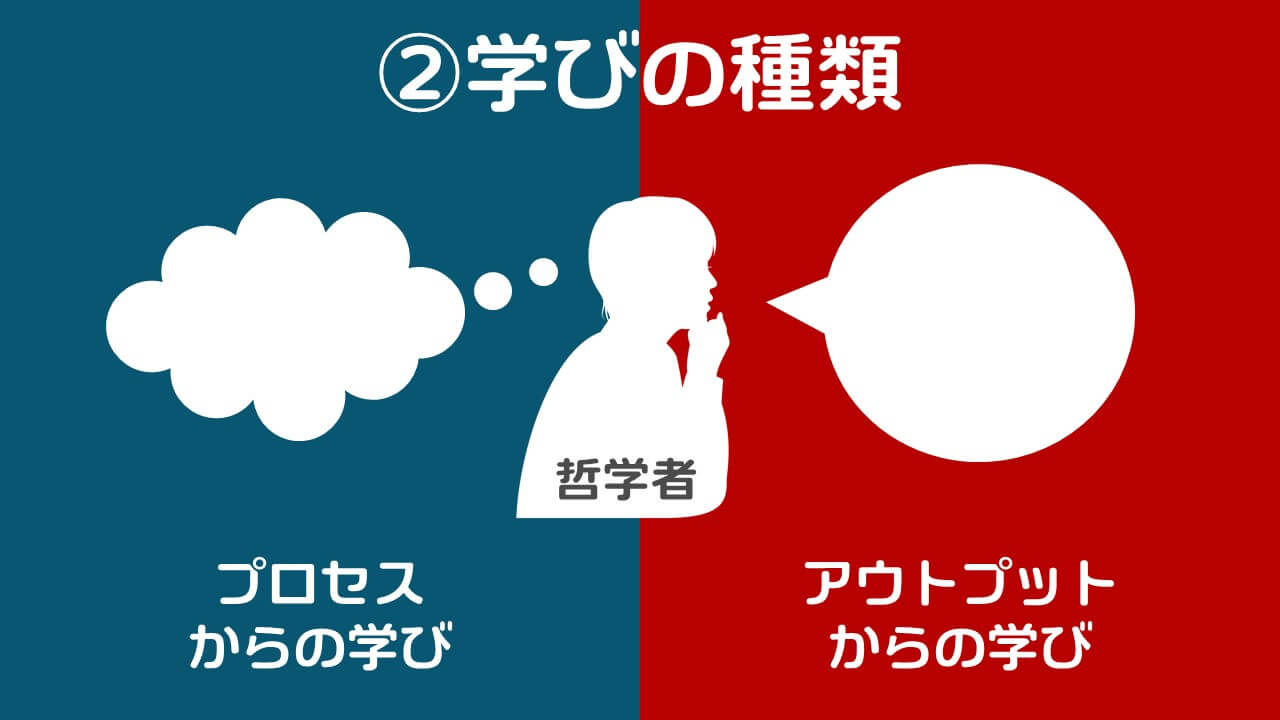

学びの種類

哲学者から学べるものは次の二種類があります。

- アウトプットからの学び

- プロセスからの学び

さっきの例で言ったタレスさんの発言「万物の根源は水である」とか、中学校の元素記号を習う僕らからすると「は?何言ってんの?」状態なわけです。

ゆうすけ

ゆうすけ

ただ、しかし!

現代のように科学が進んでいない、紀元前の時代に「なぜそのアウトプット(=答え)にたどり着いたのか?」というプロセスからは学ぶべきものがあります。

数学の公式(=アウトプット)だけ丸暗記したり、歴史上の出来事(=アウトプット)を丸暗記したりしてもあまり意味がないですよね。

「なぜその公式が成り立つのか(=プロセス)」「なぜその出来事が起きたのか(=プロセス)」が大事ですよね。

ましてや、古代の哲学者が頭を抱えていたことに関しては、今の常識になっていたりするので、プロセスからの学びこそが大切だということです。

哲学って何の役に立つの?

- 哲学が何の問題に取り組む学問なのか?

- そこから何を学べばいいのか?

これらざっくり解説したところで、次。本題の何の役に立つの?ということについてです。

これについて本書を読んで僕が面白いなと感じた、役に立つ哲学をご紹介します!

マタイ効果

「おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう」というお話です。

突然ですが、問題です!

多くの人が実践していないにもかかわらず、子供の成績や運動能力が高まる産み方があります。それは一体なんでしょう?

▼下に正解▼

「子供を4月に産む」です。

プロのスポーツ選手は、4月や5月など「年度の前半に近い月」の生まれが多いことがわかっていて、さらに、勉強ができる子は4月~6月生まれが多いことがわかっています。

同じ学年だとしても、4月生まれの子と、3月生まれの子では、約1年の差がありますよね。4月生まれの子の方が長く生きている分、運動・勉強ともにちょっと有利なわけです。

で、ここが大切なのが、「優秀な子とされた子供は、さらに条件に恵まれていくループに入ることで、後にも大きな結果を残す」ということです。

これは、アメリカの社会学者ロバート・キング・マートン(1910-2003年)さんが命名した「マタイ効果」と呼ばれる社会現象です。

つまり、世界はどのように成り立っているのか?という問いに対して、「持つものはさらに豊かになる」というアウトプットをしたわけです。

ゆうすけ

ゆうすけ

学習機会のあり方を見つめ直す

僕らは、「飲み込みの早い子」をみると「この子は才能がある!」とか「優秀な子だ!」と言って、その才能や資質を伸ばそうと優れた環境を用意しようとしますよね。

ただ、その子は4月生まれだったがために、他の子よりも多くの経験を積んでいるから、優秀に見えているだけかもしれません。

つまり逆を言うと、「飲み込みが遅い子」が決して才能がないわけじゃないということです。

「4月生まれの子は3月生まれの子よりもスポーツも勉強もできる傾向にある」というのは統計的事実です。がしかし、そんなものは不自然な話なわけです。

じゃあなぜ、こんな不自然なことが起きたのか…??ということを考えると、

この学びは「学習機会のあり方」について僕らに大きな反省材料を与えてくれるものだと気づくことができます。

ゆうすけ

ゆうすけ

『武器になる哲学』概要

本書はこのように、哲学とはなんなのか?を整理したうえで、それが何の役に立つのか?という事例をビジネス的観点から50個の事例をもとに解説してくれます。

- 第1章 「人」に関するキーコンセプト 「なぜ、この人はこんなことをするのか」を考えるために

- 第2章 「組織」に関するキーコンセプト 「なぜ、この組織は変われないのか」を考えるために

- 第3章 「社会」に関するキーコンセプト 「いま、なにが起きているのか」を理解するために

- 第4章 「思考」に関するキーコンセプト よくある「思考の落とし穴」に落ちないために

ゆうすけ

ゆうすけ

ビジネス色が強い本となっているので逆を言うと、ラフに哲学を知りたい人には向かないのかも…

あとこれはめちゃくちゃ主観ですが、シンプルに書いている内容が難しかったです。僕は、理解できない部分が多々あったので、そのあたりも注意かと…。

しかし、様々な哲学入門書を読んできましたが、それらとはまた違った哲学の見方を見せてくれた、とても勉強になる一冊でした。