\動画アニメーションで見たい方/

読み終えた瞬間

世界が180度変わって見える..??

ゆうすけ

ゆうすけ

今回ご紹介する学びは「経済の始まり」についてです。

コチラの『父が娘に語る経済の話』という本をもとにご紹介します。

- ヤニス・バルファキス 著

- ギリシャの経済危機時に財務大臣を務めた

- アテネ大学で経済学教授を教える

目次

『父が娘に語る経済』の概要紹介

コチラの本はタイトルにある通り、父であるヤニス・バルファキスさんが離れて住む娘さんに話しているかのような優しい文言で書かれています。

「経済」と聞くと小難しい話や数式を思い浮かべるかもしれませんが、本書ではそれらは登場しません。

なので、わかりやすい!!..かと思いきや

ゆうすけ

ゆうすけ

海外の本だと、紹介される事例がどうしてもピンとこないので、僕の場合頭に入りづらいんです..。

ただ、この本に興味のある方がこの記事を読んでくれていると思うので、どんな本なのかご紹介したいと思います!

- 格差がなぜ生まれるのかについてや

- 市場社会の誕生

- 利益と借金

- 金融の黒魔術

- 労働力とお金

- 機械の発明とこれから

- 仮想通貨などの新しいお金

などなど、あらゆる面の出来事を経済を軸に書かれています。

「経済」の始まり

本記事では、経済の最も基本となる「経済の始まり」について書こうと思います。

ゆうすけ

ゆうすけ

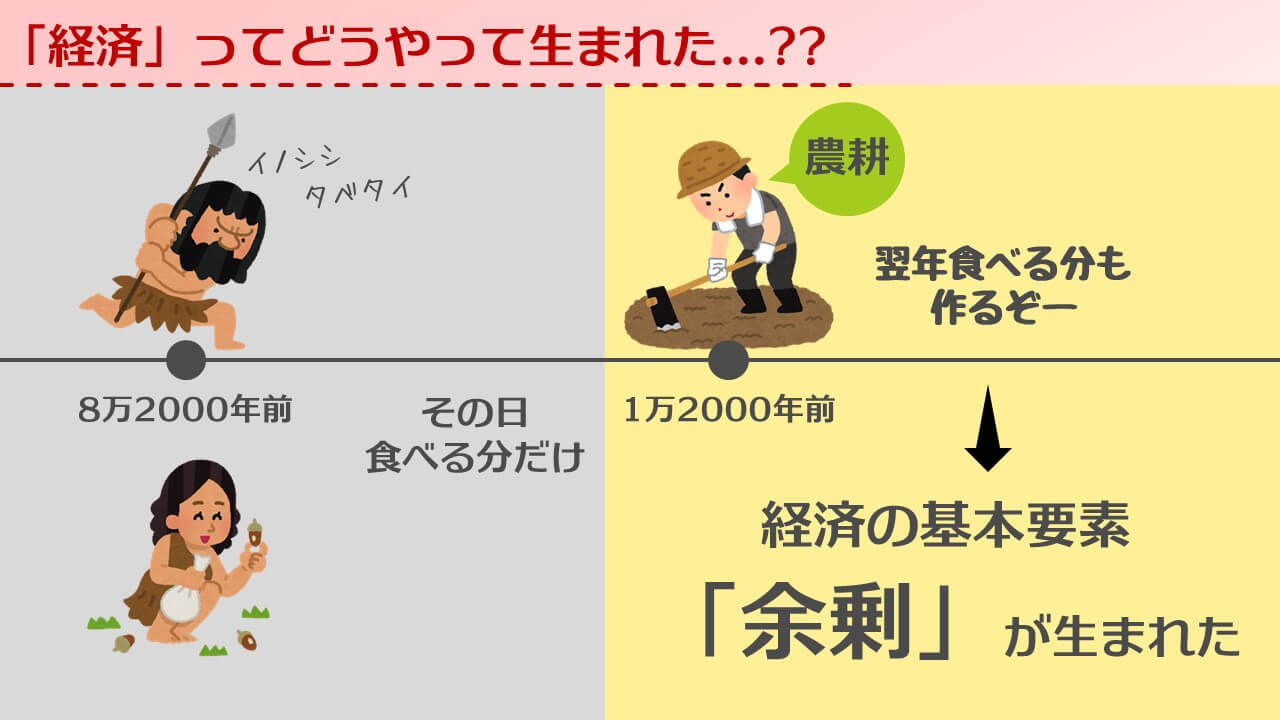

8万2000年ほど前、人類は初めて大きく飛躍しました。ただのうなり声ではなく、言葉を発するようになったのです。

それから7万年後、人類は2度目の大きな飛躍を遂げた。今度は土地を耕すことに成功したのです。

農耕が発明される前までは、その日食べる分を狩りや木の実で得ていました。

しかし、農耕によって自分たちの食べる分、プラス翌年食べる分の作物を作ることができた。

このとき、はじめて経済の基本となる要素「余剰」が生まれたというのです。

「余剰」が経済の基本となるというのは…

例えば

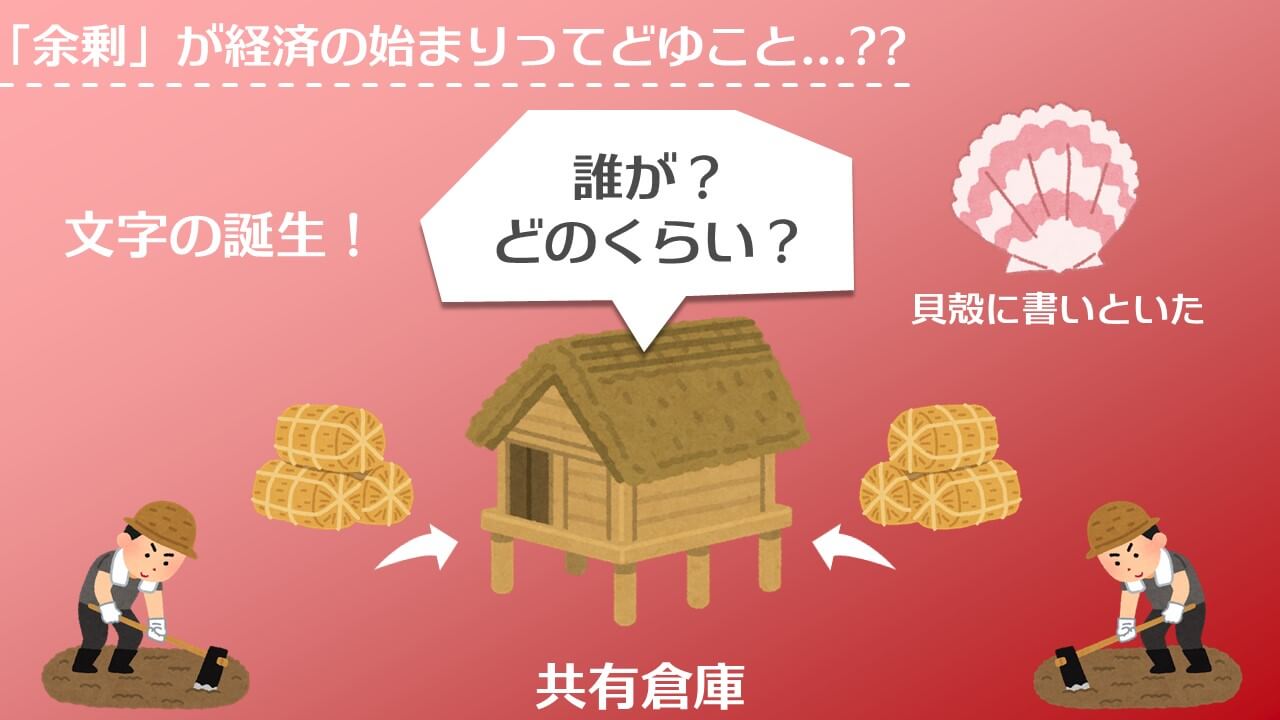

メソポタミアでは、農民がそれぞれの共有倉庫に穀物を預けていたそうです。

そのときに、誰がどのくらいの穀物を預けているのかを表現するために文字が生まれた。

そして、その穀物の量を表す文字は貝殻に刻まれた。

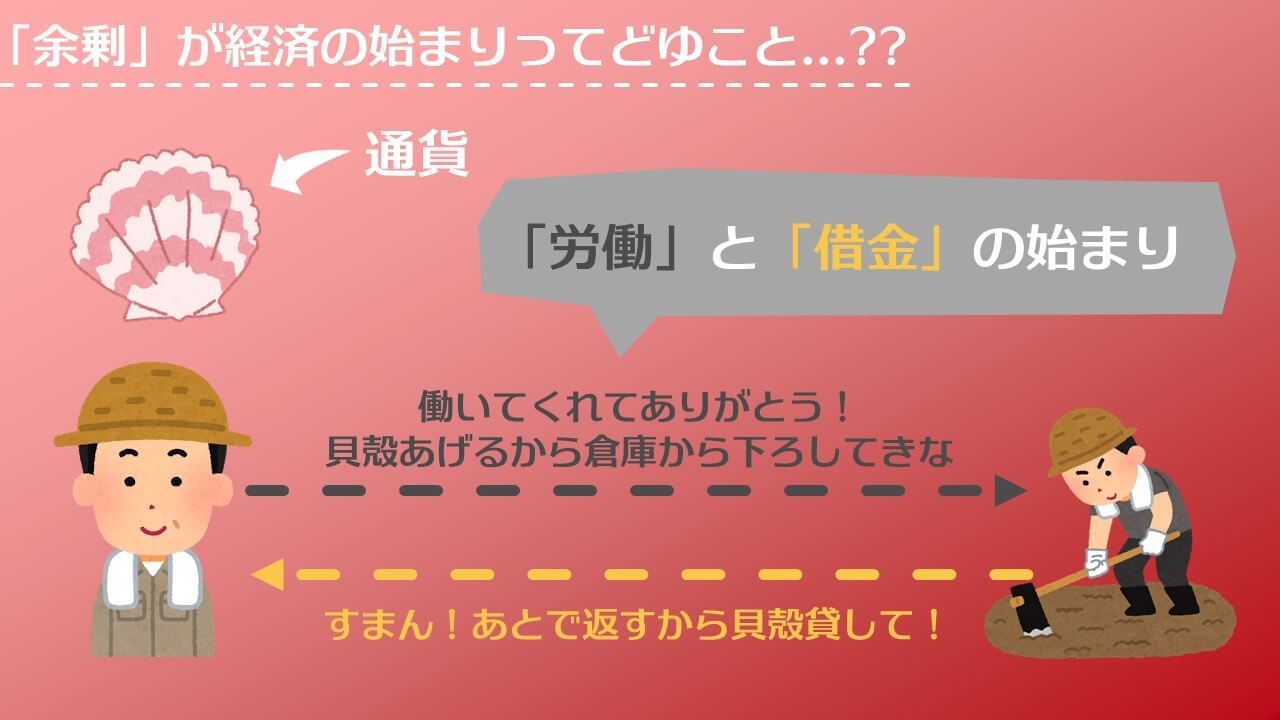

また、共有倉庫から引き出せる権利があるその貝殻を、自分のために働いてくれた人に渡したり、後で返すことを約束に貝殻を渡したりした。

これが、通貨の始まりであり、労働や借金の始まりです。

最初は、食べ物の余りができて食うに困らなくなっただけだった「余剰」をきっかけに経済(お金の循環)が始まったのです。

ゆうすけ

ゆうすけ

まとめ:こんな人におすすめ

おさらいすると紹介したコチラの本は、

- 経済学に詳しい人

におすすめかな、と思います。

(経済学が苦手な僕にはちょっと理解できませんでした…。)

「読書・活字が苦手!」という人は、Amazon audibleで本を聴くのがおすすめ

ゆうすけ

ゆうすけ

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】

本を安く・お得に・便利に買う方法まとめ【Amazon関連多め】