ゆうすけ

ゆうすけ

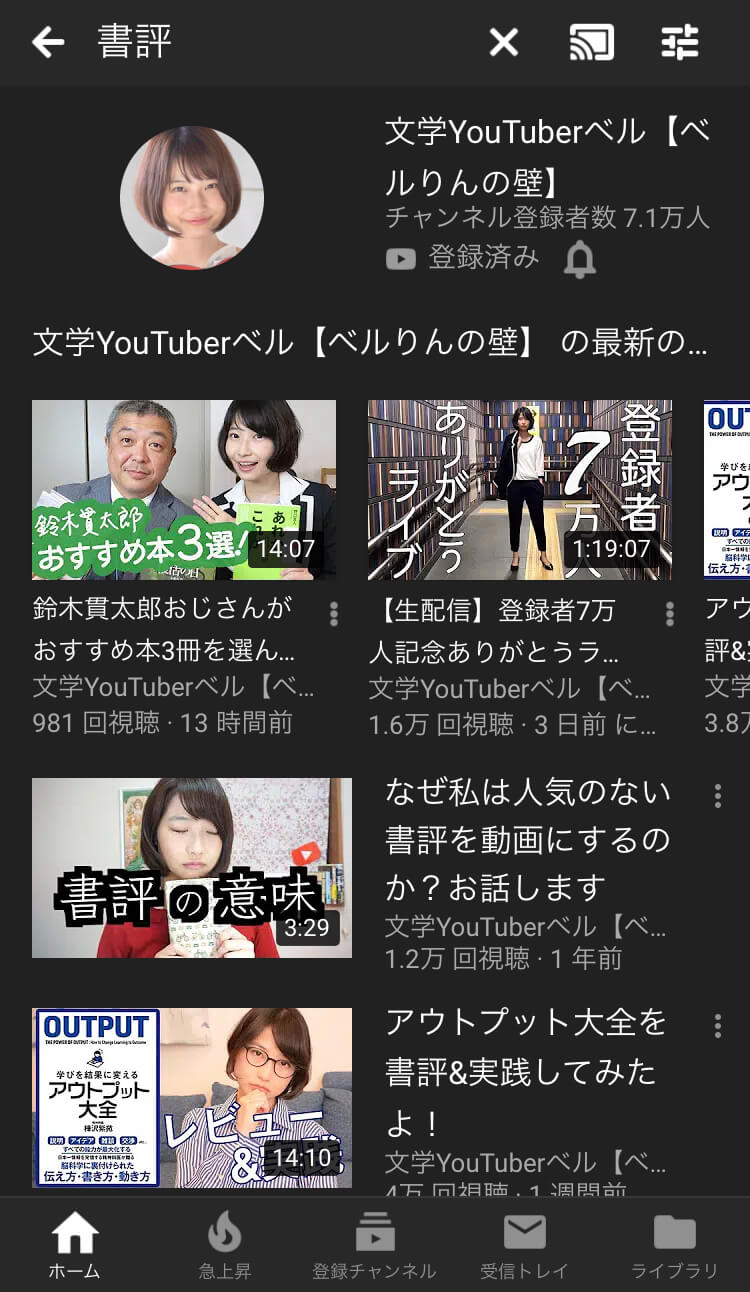

今回は書評動画・書評記事を作る際のポイントを、文学YouTuberベル【ベルりんの壁】さんの動画を参考にご紹介します。

2019年5月時点、Youtube検索で【書評】と検索するとなんと…

ゆうすけ

ゆうすけ

もう一度言いますけど、これ【書評】で検索したときですからね…。書評動画の中ではダントツで再生されてるんです。そりゃもう、書評動画を作る人であれば、ベルさんの動画を参考にしない手はありません。

もちろん、書評動画・書評記事に正解なんてありません。

作り方も人それぞれなので、何か参考になるポイントを本記事から盗んでもらえれば幸いです^^

目次

動画開始直後が勝負!

これは動画に限った話ではないですが、こういったコンテンツは最初が肝心です。

小説家が最初の1ページに命をかけるのと同じで、動画も開始直後が勝負。

ゆうすけ

ゆうすけ

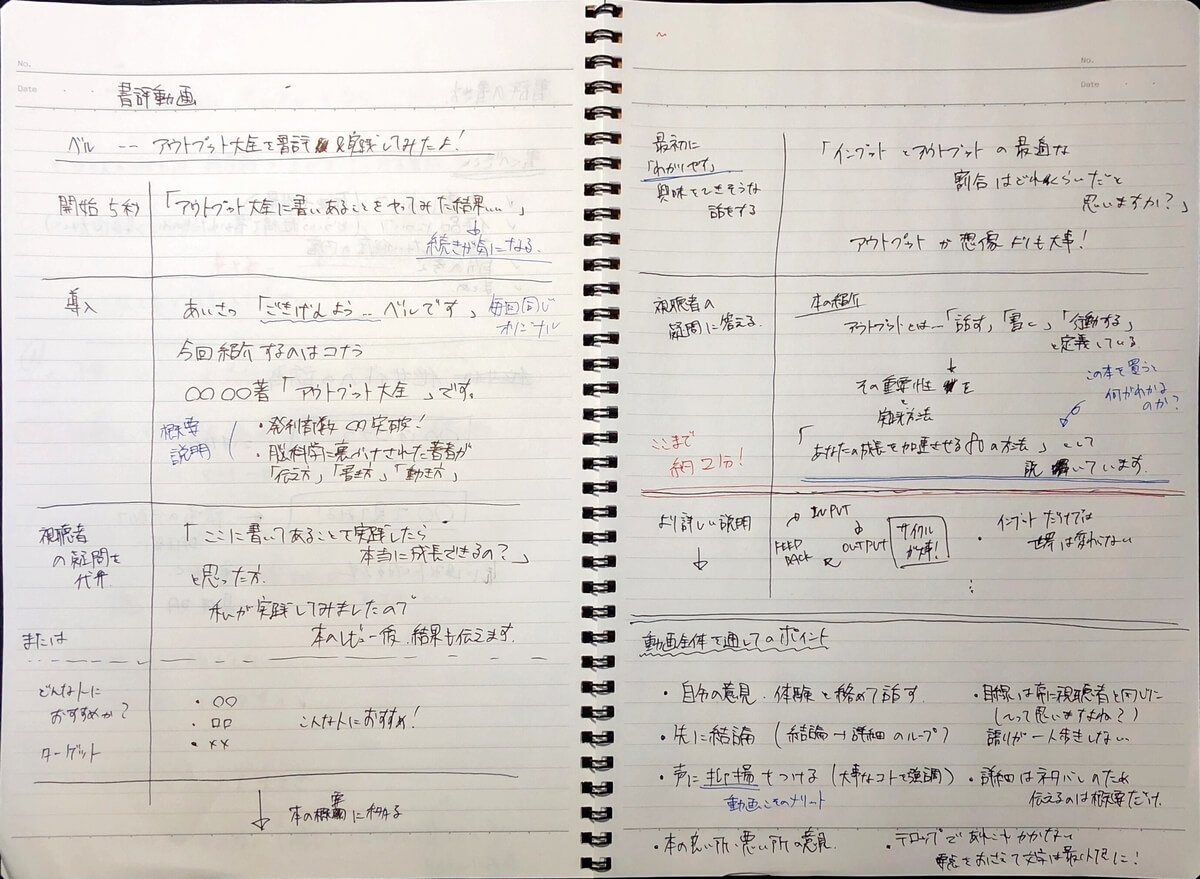

ベルさんの動画を見ると、最初の2分が上手く構成されていることがわかります。僕はベルさんの動画を見たとき、最初の2分間だけでA4ノート見開きが埋まるほどメモをしました。

ベルさんのこちらの動画を例に書評動画の作り方・ポイントを時系列順にご紹介します。

ゆうすけ

ゆうすけ

開始5秒で視聴者の興味を惹く

/\

「アウトプット大全」に書いてあることをやってみた結果…

動画開いたら、まずこのセリフから始まるんですよ…

ゆうすけ

ゆうすけ

こうやって、動画開始スグに続きが気になる始め方をするYouTuberさんをよく見かけます。

例えば…

本記事ベルさんの動画で紹介されている「アウトプット大全」の著者、樺沢紫苑さんの動画。「書評を書くコツ!」と冒頭で一言いってから、本編が始まります。

エンタメ系の動画で言うと「カジサック」さんのチャンネルも同じです。動画の美味しいところをピックアップして開始10秒のところで流しています。

これは、言わずもがな視聴者を帰さないためですね。

せっかくタップして視聴しようとしたのに、導入がつまらなさそうだったら、最後まで見る気になりません…。

お決まりの挨拶

/\

ごきげんよう…ベルです

/\

今日も本を読む文学YouTuberです

YouTuberの方って、もうほとんど言っていいほどみなさんが「お決まりの挨拶」がありますよね。

圧倒的個人意見ですが(笑)、これはあまり重要じゃないと思っています。

もちろん、決めゼリフがあることで、オリジナリティが生まれたり、統一感があったり、あるとは思いますが、ラクだから使ってるのが一番のメリットかと。

つまり、使う側のメリット。

ゆうすけ

ゆうすけ

導入で本の基本情報を紹介

/\

発行部数37万部突破!

精神科医でありアウトプットおばけである著者が脳科学に裏付けされた「伝え方」「書き方」「動き方」を伝授します

書評は、まず最初に著者の基本情報を伝えるのがセオリーです。

これはなぜかと言うと、情報は「何を」言うかと同じくらい、「誰が」言うかが大事だからです。

今回の例でいうと…

「発行部数37万部突破」というのは業界の中で大ベストセラー。それだけ売れているんだから良いことが書いてあるに違いない、と信頼できますよね。

「精神科医が脳科学に裏付けされたノウハウを伝授」というのも、情報の信頼性に繋がります。

ゆうすけ

ゆうすけ

視聴者の疑問を代弁

/\

ここに書いてあることをやって本当に成長できるの?

一番気になる疑問をベルさんが代弁することで、視聴者を置いてきぼりにしないようにしています。

つまり「視聴者と同じ目線に立っている」ということ。

視聴者に有益な情報を与えたいと思ったら、配信者は話したいことを話すのではなく、視聴者が知りたい情報を話す必要があります。

これは、ブログでも同じです。

ゆうすけ

ゆうすけ

ずっと一人で作業をしていると、画面の奥にいる人を想像することを忘れてしまったり、楽しくなって自分本意になったり…。

◇

ベルさんは本に書いてあることを自ら実践することで「本当に成長するの?」という自分なりの解釈を持っているので、スグその解釈を話すこともできるはずです。

ですが、視聴者と同じ目線に立って、視聴者と同じペースで動画作りをしています。

視聴者に行動を促す

/\

みなさんに質問です

インプットとアウトプットの黄金比は何対何だと思いますか?

投票カードぽちっと押してみてください

これは、視聴者がアンケートに答えることができるYouTubeの機能を利用したものです。

これ…めちゃくちゃいい方法です(震え

なぜなら、視聴者が頭を使うから。

などなど。そして、正解を知ると

のように考える。

頭を使うから自分ごととして考えるし、考えた結果が想像と異なると「なんでだろう?」と続きが気になる。

そうやって動画の続きを見るきっかけになるんです。

より詳しい説明に移る

ここまでで、大体1~2分です。続きが気になる仕掛けをこの短い時間に盛り込んで本編に入るわけです。

もちろん、ここで本に書かれている内容を事細かく説明してしまうとネタバレになってしまうのでアウトです。

「こんなことが書かれているよ~、詳しくは本を買って読んでね~」のように概要だけ説明しましょう。

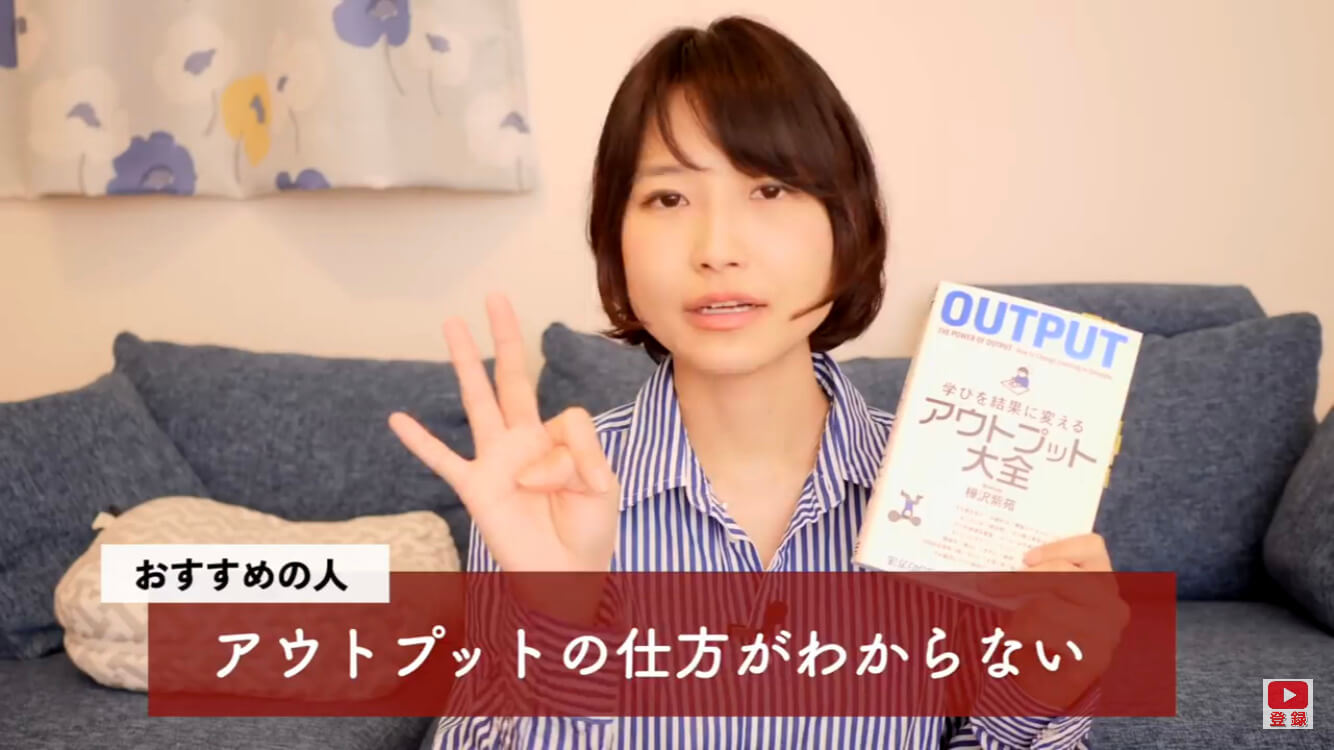

どんな人におすすめの本か?

/\

おすすめの人をまとめると

- 新入社員

- アウトプットの仕方がわからない

- アウトプットの質を上げたい

- 自分の思いをうまく伝えたい

- ちょっと自分を変えてみたい

紹介した本はどんな人におすすめの本か?を説明しています。

これは明確に「あなたに向けた本ですよー!」と伝えるため。

特にこういったビジネス書を読む理由は一言で表すと「問題解決」ですよね。

どういった「問題」を抱えている人が、読むと効果的か?を考えるということです。

動画全体を通してのポイント

ここまで動画を部分的に見たときのポイントをご紹介しました。

動画全体のポイントを列挙すると…

- 自分の意見・体験を交えて話す

- 常に先に結論を述べる

- 声に抑揚をつける・表情も

- 本の良いと感じた点・悪いと感じた点についての意見

- テロップの文字は要点をおさえて最小限に

▼先ほどコチラの動画をちょろっとご紹介しました。

ここで樺沢さんが書評を書くコツは「気づきを書くこと」だと語っています。

なぜ「気づき」が大切かと言うと、それはあなたのオリジナリティだから。あなたにしか書けないことだから。

- 小説のあらすじ

- ビジネス書の概要

は誰が書いても同じです。

もちろん、それらを「わかりやすく伝える」というのはそれだけでも価値があることですが、自分が作る理由が欲しいですよね。

だから、自分の意見・体験を交えて書評することが大切なんです。

真似して書評動画作ってみた!

これらポイントを考慮して、ベルさんと同じように「アウトプット大全」を書評してみました。

ゆうすけ

ゆうすけ

というのが正直な感想です…。まだまだ自分の中の正解を探しながら取り組んでいる所存です…。

まとめ

ここまでポイントをたくさん紹介しましたが、総括して大事なことは2つ!

- その書評は、見る人のことをちゃんと想像できていますか?

- その書評は、あなたにしか作れないものですか?

この質問に「ハイ!」と答えられたら「良い書評」だと思います。

冒頭にも書きましたが、もちろん正解なんてありません。

ただとはいえ、多くの人に見られる書評はこういったことがきちんと考慮されていると思います。

ゆうすけ

ゆうすけ