本記事の内容を動画アニメーションで見たい方はコチラをご覧ください。

ゆうすけ

ゆうすけ

今回は藤原和博さんが書かれた「本を読む人だけが手にするもの」という本をもとに、読書のメリットについてお話します。

この本は僕に本を読むきっかけを与えてくれた、僕にとってとても大切な本です。

ゆうすけ

ゆうすけ

読書のメリットについて

読書が苦手…

読書って何の意味があるの?

という方の何か参考になれば、と思います。

目次

読書のメリット

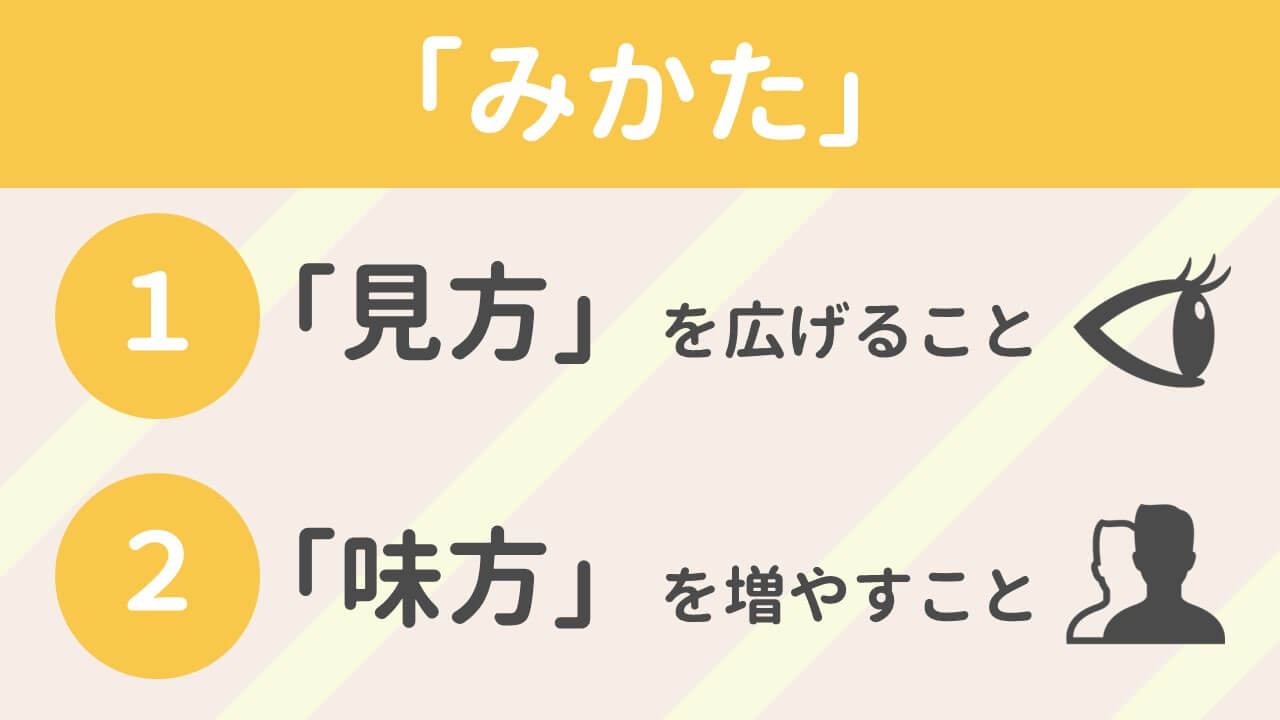

藤原和博さんは著書の中で「本を読むことは『みかた』を増やすこと」だと語っています。

そして、この「みかた」には2つの意味があります。

「見方」を広げることができる

1つは「見方」を広げること。

「本を読むことで知識が増える」というのはその通りですよね。

著者が長い時間をかけて得た知見を、成功体験をもとに説明してくれるのが本です。

このことを藤原和博さんは、「著者が獲得した知恵を、読者の脳につなげる行為である」と語っています。

自分の脳を他者の「脳のかけら」と繋げることで、自分の脳が拡張される。

世界を見るための視点や知恵を獲得することで、読者は世界の見方を広げ、多面的かつ複眼的に思考できるようになる。ということです。

たしかに、僕は本を読むようになってから、本を読む以前と比べて、様々な角度から物事を考えるようになったと思っています。

例えば…

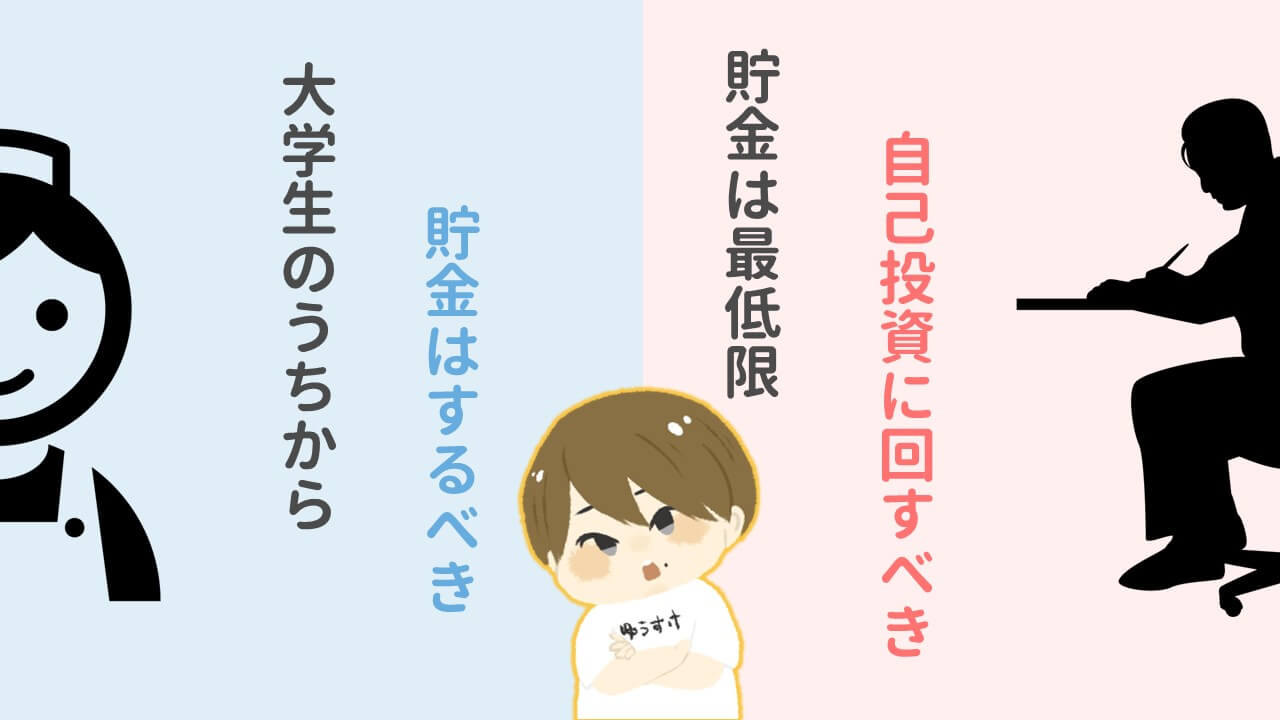

- 貯金はした方がいいか?

- 貯金はしなくてもいいか?

僕が大学生のときに働いていたときのアルバイトの店長は「大学生のうちから貯金はするべき」だと言っていました。

しかし、僕が読んだある本では「貯金は最低限していればいい。あとは自己投資に回して、自分の成長のために使うべき。」と唱えていました。

僕がその本を読んでいなければ店長の言うことをそのまま鵜吞みにしていたかも知れません。

どちらが正しいのかは、わかりませんが本を読むことで貯金について考えるきっかけになったことは確かです。

このように、本を読むことで見方が広がり、玉石混交の情報に騙されにくくなり、ある決断をするための選択肢が増えることになります。

「味方」を増やすことができる

次は、もう一つの「味方」を増やすことについてです。

たくさんの著者の脳のかけらを自分の脳に繋げることで見方が拡張されると、さまざまな人との交流が可能である。

そうすることで、他者との世界観を共有することにつながる。と、藤原和博さんは語っています。

ゆうすけ

ゆうすけ

例えば…

僕が大学生のときにヒッチハイクをした経験を交えて、この「味方」を増やすということの解釈を説明します。

僕は堀江貴文さんの著書「ゼロ、何もない自分に小さな1を足していく」という本を読んでヒッチハイク挑戦しました。

堀江貴文さんも大学生のときはヒッチハイクをしていたそうです。

その本にはこんなことが書かれていました。

「チャンスだけは誰にでも平等に流れてくる。目の前に流れてきたチャンスに躊躇なく飛びつくことができるか。そこが問題なのである。

チャンスを見極める目なんて必要ない。少しでもおもしろいと思ったら、躊躇せず飛び込む。

例えばの話、この本を読んで『よし、自分もヒッチハイクをやってみよう!』と思える人、行動に移せる人は、その後の人生でも多くのチャンスを掴むことができるだろう。

一方『さすがにヒッチハイクなんて・・・』と思ってしまう人は、目の前に流れるチャンスを掴めないまま、凡庸な人生が待っているのかもしれない。」

これを読んだ僕は、チャンスを掴める人間になりたいと思って、ヒッチハイクに挑戦しました。

このとき、ひとりでは寂しかったので友達を誘いました。

誘ったんだけど、「興味ない」とか「危なそう」とか「今は忙しい」と誘いを断る友達ばかりでした。

このとき、僕が堀江貴文さんの本を読まずに、ただただ興味本位でヒッチハイクすることを友達に誘っていたら、「やっぱ危ないか…」とか「たしかに今は忙しい時期だし…」と簡単に諦めたと思います。

ただ、そこで諦めずに友達を誘い続けてヒッチハイクをするに至ったのは、堀江貴文さんが僕の味方をしてくれたような気がしていたからです。

ヒッチハイク自体が正しい、ということではないけれど、ヒッチハイクという初めての挑戦で得られた学びや経験があったのはたしかです。

まとめ

著書で書かれているように、本を読むことは「みかた」が増える、というメリットがあると僕は感じています。

ゆうすけ

ゆうすけ

これを読んで、何かの為になったり、この本に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

では、ここまで読んでいただきありがとうございました。

あ、ちなみに僕がおすすめする本を17つ厳選した記事がありますので、こちらも参考にしてみてください!

読書が苦手な人におすすめの本17選|僕の人生を変えてくれた本たち

読書が苦手な人におすすめの本17選|僕の人生を変えてくれた本たち