\動画で見たい方/

目次

社会心理学とは?

社会心理学とは、社会の中での人々の心の動きや行動の法則を解き明かし、なぜそう感じ、そう行動するに至ったのかを研究する学問です。

眠れなくなるほど面白い社会心理学より

生きていると「学校」「サークル」「会社」などなど、どこかしらのコミュニティに属しますよね。

そういった集団の中で、人が何を感じて、どう振舞うのか?を研究する学問が社会心理学です。

ゆうすけ

ゆうすけ

- ゴミをポイ捨て

- セクハラ

- 物を壊す

など、一人では決してやらないようなことも、「ハロウィンで集まった知らない人たち」という集団の中では、羽目を外してしまう。

これは、なぜなのか?を考えるのが社会心理学の一例です。

欧米と東洋の自己観察の違い

アメリカをはじめとする欧米人と、日本を含む東アジア人では、その文化の違いから集団においての自分の考え方が異なることがわかっています。

欧米「相互独立的自己観」

これは「自分は他社から独立した存在である」ということがベースの考え方です。

例えば、なにか成果をあげたとしても、それは「周囲の影響ではなく、あくまでも自分の能力のおかげ」であると考えます。

自分を表現するときも

- 「陽気な私」

- 「勉強のできる自分」

と、自分に矢印が向いた言い方をします。

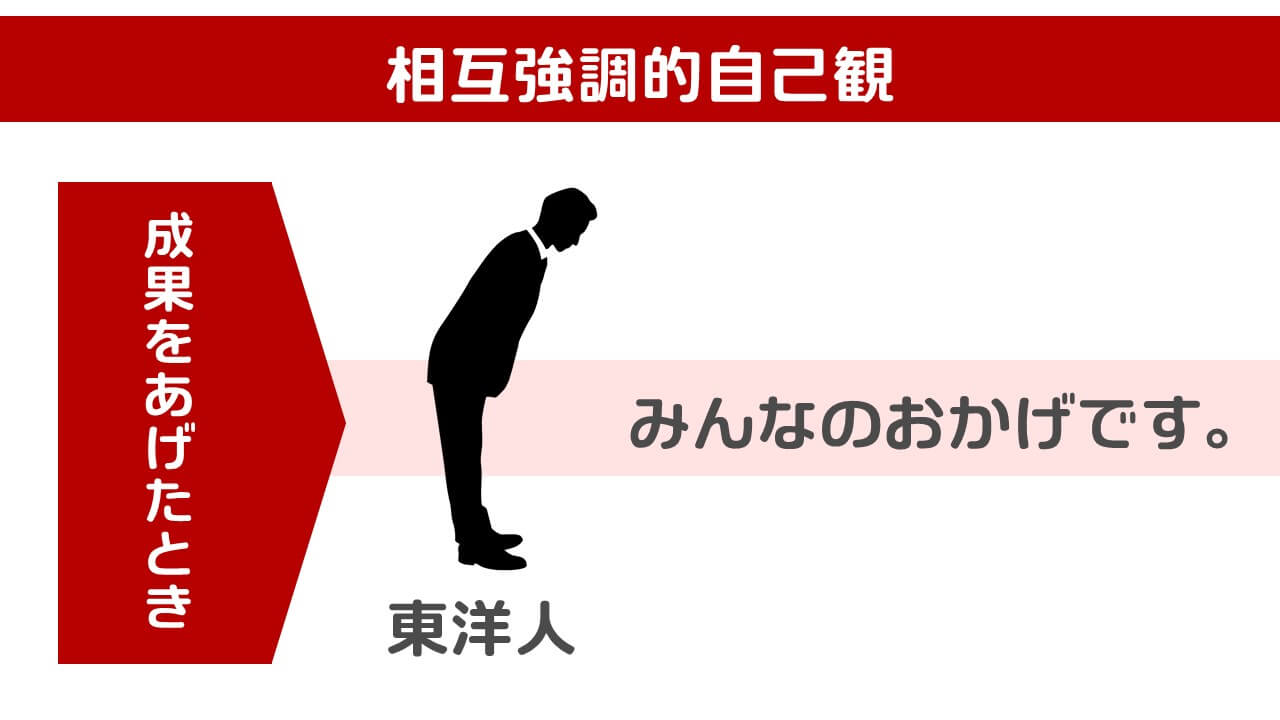

東アジア人「相互強調的自己観」

これは「人は、他者やまわりの物事との関係性があって初めて存在する」ということがベースの考え方です。

例えば、なにか成果があがったとき「周囲の協力や励ましがあったから成し遂げられた」というような考え方をします。

自分を表現するときも

- 「〇〇大学の私」

- 「友人の前では明るい自分」

と、集団の中での自分として表現します。

プロのスポーツ選手が「応援してくださる方々のおかげです!」とインタビューで応えるシーンをよく見ますよね。これは、東アジア特有のコメントなのかもしれません。

これは、個人の意思決定が重視される欧米の牧畜文化と、お互いの協力を必要とする東アジアの農耕文化の違いだったり、キリスト教や仏教などの考え方の違いが由来だそうです。

欧米と東洋の思考型の違い

他にも、欧米と東洋ではこんな違いがあります。

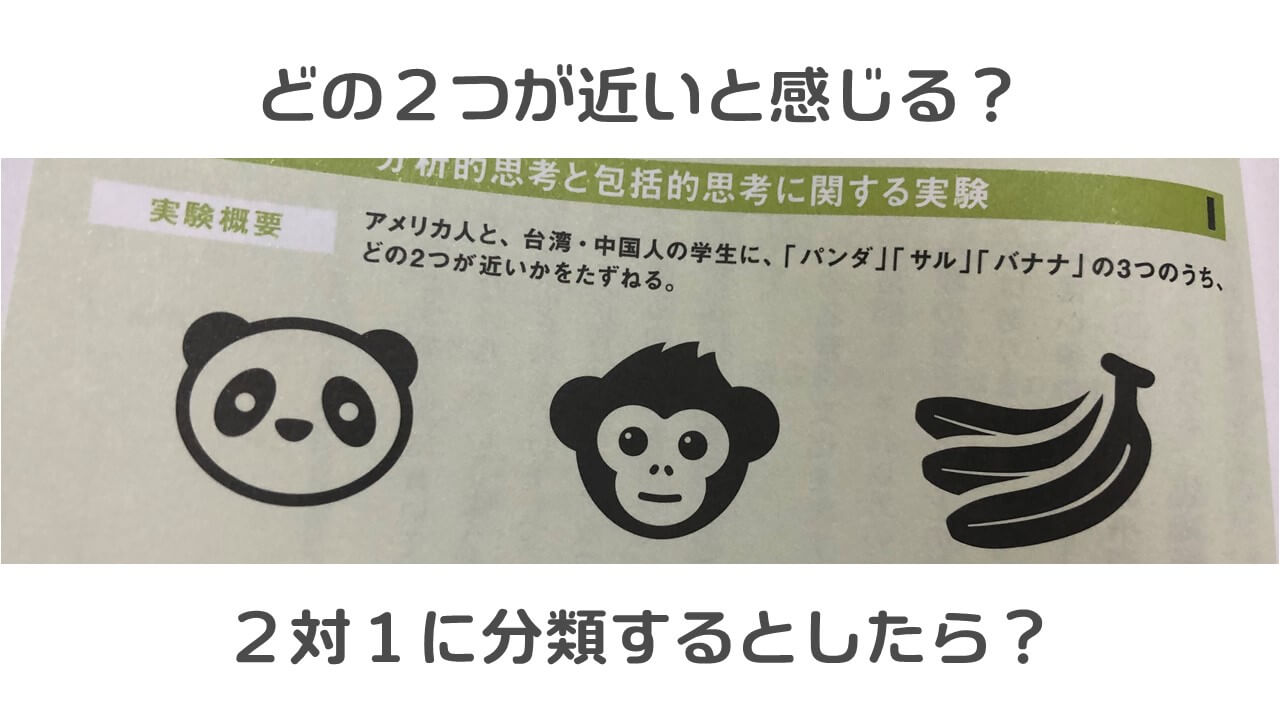

この「パンダ」「サル」「バナナ」の3つのうち、どの2つが近いと感じますか?

2対1に分類するとしたら、どうやって分類するのか?ということですね。

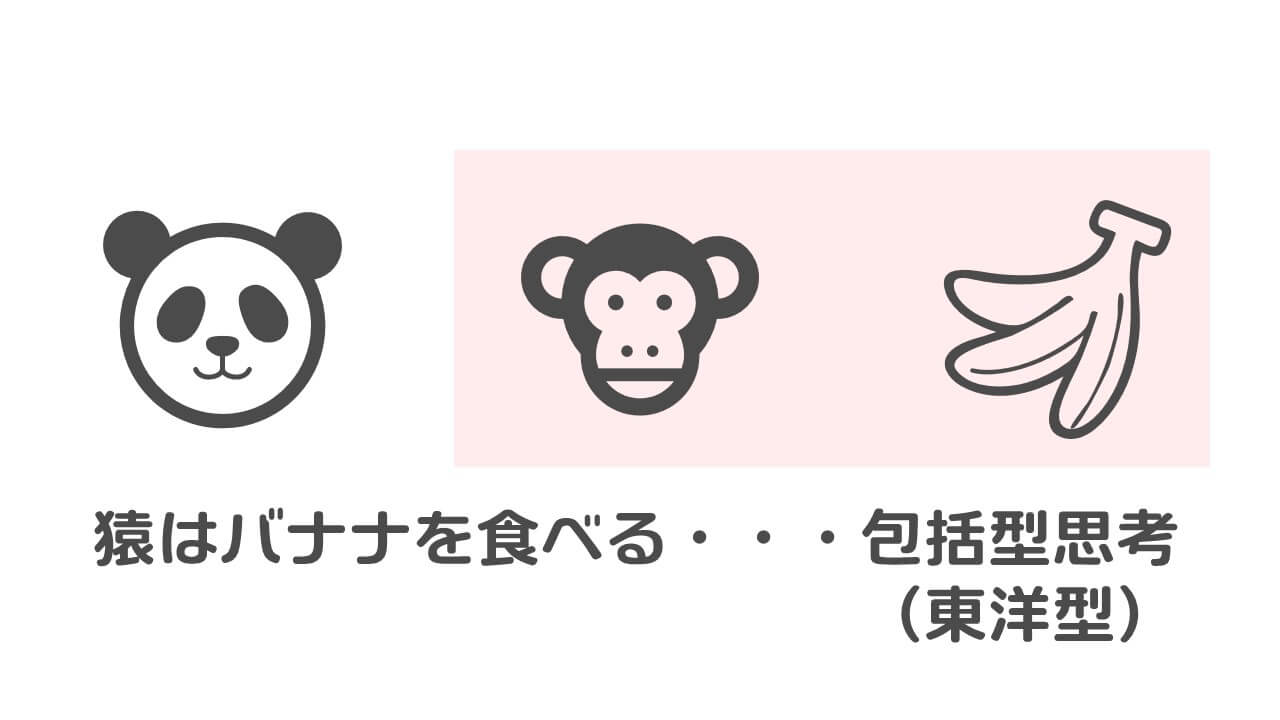

これ、「パンダ」と「サル」と答える人は欧米型、「サル」と「バナナ」と答える人は東洋型の思考を持つ人だそうです。

「どちらも動物」というカテゴリーに注目して分類するのが分析的思考(欧米型)。

「サルはバナナを食べる」という関係性で分類するのが包括的思考(東洋型)だそうです。

ゆうすけ

ゆうすけ

成果を挙げたときは、割と自分のおかげと思ってしまうし、この画像は速攻で「パンダ」と「サル」で頭が分類していました。笑

眠れなくなるほど面白い社会心理学

本書では、こんな感じで自分でも気づかないような集団における心理を図解を交えてわかりやすく書かれています。

ひとつの心理学に対して、見開き1ページで完結するように解説されているので、いろいろな現象をサクサクと学べました。

ゆうすけ

ゆうすけ

人って、何か決定したり決断したりするとき、自分の意思で動いていると当然思いますが、全然そんなことないんですね。

無意識のうちに、集団という外部の要因を受けているんだなと思いました。

自分が属しているコミュニティと照らし合わせて、読んで見ると面白いと思います!