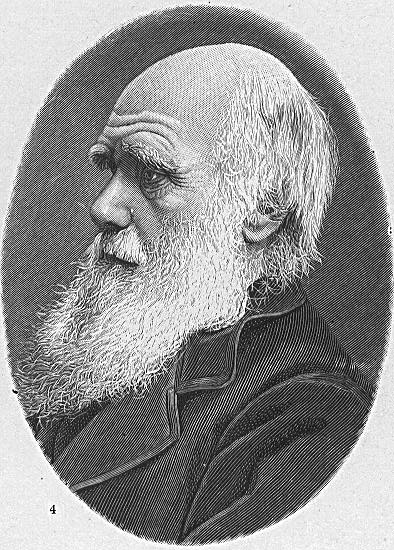

ダーウィン,チャールズ

1809‐1882。イギリスの自然史学者、著述家。1859年、『種の起源』を出版し、世界を震撼させた。’82年に自宅で死去

目次

ダーウィン『ミミズによる腐植土の形成』の要点解説

「進化論」の提唱者として有名なダーウィンですが、40年以上地質学の研究をしていました。ダーウィンが死ぬ半年前に出版されたのが本書です。

本書の概要

- 1章:ミミズの習性

- 2章:ミミズの習性(承前)

- 3章:ミミズが地表に運ぶ細かい土の量

- 4章:古代建造物の埋没に果たしているミミズの役割

- 5章:土地の削剥におけるミミズの役割

- 6章:土地の削剥(承前)

- 7章:結論

腐植土はミミズの消化管を通過している

ダーウィンはロンドンの地質学会で「腐植土の形成」というタイトルでこんな発表をしました。

※腐植土:植物の遺がいが堆積してできたもので非常に軟弱な土質

ヨーロッパの広範な土地がチョーク(白亜)で覆われているが、それはサンゴが海生動物の消化活動によって砕かれて生成されたものだと考えられる。

それと同じで、腐植土は粉々になった岩にミミズが関わることで作られたものだ。つまり、古い草地を覆う土の粒子は、すべてミミズの消化管を通過していることを考えると「腐植土」という名称よりは「腐動土」とでも呼ぶ方が正しい。

その発表により、それまでは芝生を荒らす害虫で、釣りやニワトリの餌くらいにしかならないと考えられていたミミズが、大地を耕すヒーローに躍り出たのです。

ミミズが地表に土を運び上げて、雨風によって均質化されていく。

ミミズは大地を耕して土壌に栄養を与え、植物に影響を与えてることから「生態系のエンジニア」とも呼ばれる。

粗い土と細かい土をふるい分けることもしないまま、自然にミミズが日々仕事をしてくれていることです。

渡辺 政隆さんの解説

本書の訳者である渡辺 政隆さんは最後にこんな解説文を書いています。

地球温暖化の行方しだいで、ダーウィンが愛してやまなかったミミズとサンゴ、ひいては地球の環境が大打撃を被りかねないのだ。

p316

今こそ、矮小な生きものの大きな存在価値に目を向けたダーウィンの先見の明と、大自然の前で謙虚であれと説いたソローの思想に改めて学ぶべきときだろう。

p317

ソローは1860年に友人にあてた手紙で次のように書いている。

「立派な家を持ったところで、それを建てる地球が健全でなければいったいどのような意味があるのでしょう」

p317

感想

ミミズの解説が詳細すぎて、正直なところほとんど流し読みしました。ですが、何と言ってもやはりテーマが面白い。

ミミズというと子供の頃に見たきりで、今となってはキモチワルイ生き物・・・くらいにしか思っていなかったミミズの重要な生態を知ることができます。

世の中には絶滅してしまう生き物がいることを考えると、人間にとって都合の良い生き物、悪い生き物がいるように思えます。だとすると、ミミズは人間にとってなくてはならない存在でしょうね(ほとんど僕らはそれを意識したことがないのに)。

ミミズのような小さくても、気持ち悪くても、僕らが生きていくうえで大切な存在で、たぶんそれってミミズに限った話ではないんですよね(サンゴだって豊かな海の生態系のベースとなってる)。

僕ら人間はそういった大きな生態系の中にいる、ちっぽけな存在なんだと思い知らされました。