ゆうすけ

ゆうすけ

今回は、川端康成の『雪国』を読んだのであらすじ・感想を書いていこうと思います。

- 川端康成 著

- 1899年、大阪生まれ

- (現在の)東京大学を卒業

- 1968年、日本人初のノーベル文学賞受賞

- 代表作『雪国』『伊豆の踊子』『古都』

目次

『雪国』のあらすじ

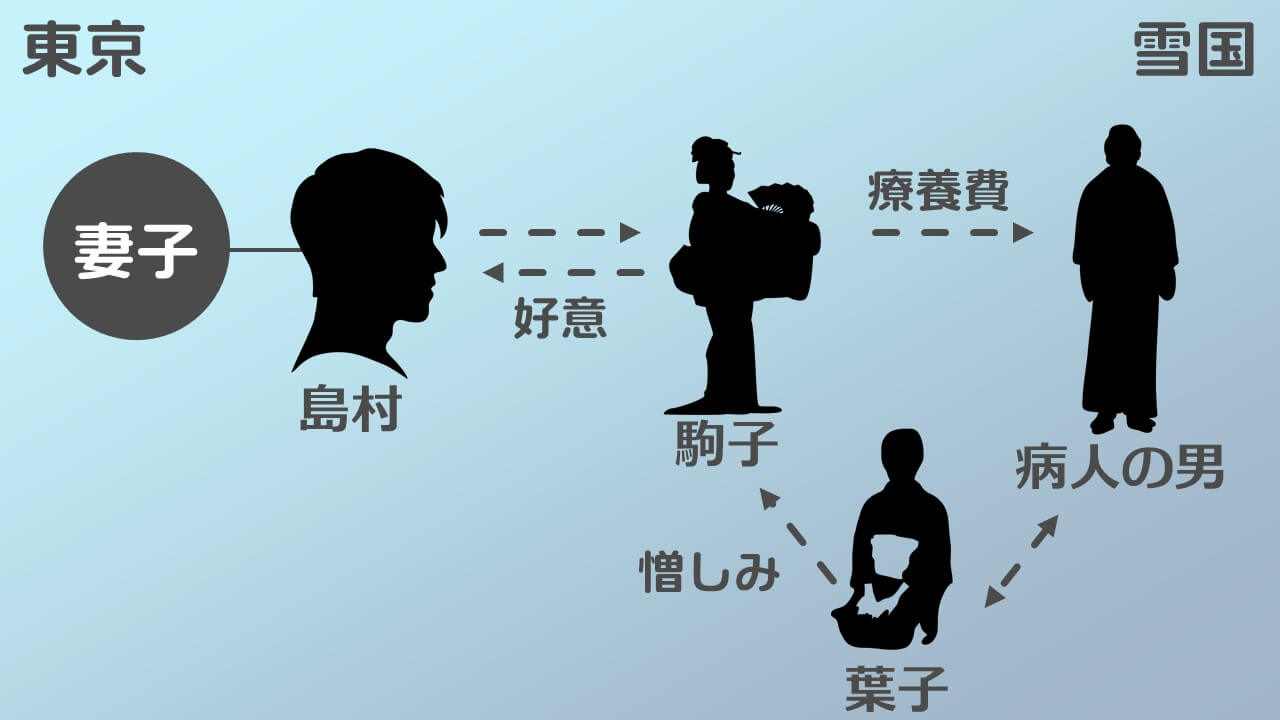

『雪国』の主な登場人物は4人。

- 島村:親の財産で暮らし東京に妻子がいる主人公

- 駒子:島村に好意を持つ芸者

- 葉子:島村が雪国に住む駒子に会うために乗った汽車で見かけた女性

- 病人の男:葉子と一緒に汽車に乗っており、駒子の師匠の息子

あらすじ

親譲りの財産で、無為徒食の生活をしている島村は、雪深い温泉町で芸者駒子と出会う。許婚者の療養費を作るため芸者になったという、駒子の一途な生き方に惹かれながらも、島村はゆきずりの愛以上のつながりを持とうとしない――。冷たいほどにすんだ島村の心の鏡に映される駒子の烈しい情熱を、哀しくも美しく描く。

芸者というのは、宴会の席などで歌や踊りでお客さんを楽しませる職業のこと。

駒子は、病人の男の元いいなずけ(婚約者)で、その男の療養費を稼ぐために芸者になったと島村は耳にします。

しかし、病人の男には葉子という新しい恋人がいるように思えた。

島村が「駒子と病人の男が婚約者だったのか」と葉子に尋ねると、葉子は鬼気迫る様子で激しく否定し、駒子が憎いと話します。

ざっと相関図をまとめるとこんな感じ。

島村は妻子がいながらも駒子に会いに雪国に何度も行き、駒子は元婚約者のために働きながらも島村に好意を抱き、その元婚約者である病人の男に思いを寄せる葉子、この4人の物語ということです。

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。

ゆうすけ

ゆうすけ

これは、東京に住む島村が、新潟の温泉町に住む駒子に会いに汽車で向かっているときの描写です。

小説内では地名を隠してありますが、注解には、このように書かれています。

- 国境:群馬県と新潟県との境のこと

- 雪国:新潟県の越後湯沢町が舞台

読後の感想

ゆうすけ

ゆうすけ

「え、いまどういう状況?」「え、どうしてこうなった?」と理解できずに文字を追ってしまいました。

その理由は主に二つ…

川端康成の独特の表現

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。

ゆうすけ

ゆうすけ

夜の底が白くなった。

こう書かれているんですね。

ゆうすけ

ゆうすけ

僕にはわかりません。

ちょっと考えてみましょう。

「夜の底」とは、夜が終わりを迎えるころ(時間)を指している気がします。だとしたら、「白くなった」という意味が通じませんね。

じゃあ「雪国であった。夜の底が—、」と続いていることから、「夜の底」は地面のことを指しているのでしょうか?だとしたら、白くなったというのは、地面が雪で覆われていたということで意味が通じそうです。

とすると、川端康成はなぜ「地面が雪で覆われていた」と書かなかったのでしょうか…??

ゆうすけ

ゆうすけ

僕が小説の内容が頭に入らなかった理由の一つは、これです。笑

僕は近代文学に手を出してから、いろいろな作家さんの代表作を読んできました。

- 太宰治の『人間失格』

- 夏目漱石の『こころ』

- 芥川龍之介の『羅生門』

その中で、川端康成はそれらの作家とは違った、あえてストレートに書かない表現がふんだんに含まれていると感じました。

文庫本では、注解がつけられていてその文章を一部引用します。

「鏡」「美しい声」「透明」「二重写し」「清潔」などは、著者独特のキーワードである。

p176

ゆうすけ

ゆうすけ

実際、島村が葉子・病人の男と一緒に汽車に乗っているシーンは、言ってしまうとただそれだけのことなのですが、そのときに島村の目に映し出される情景が細かく数ページにも渡って書かれています。

このあたりを、きちんと読み解けるのであれば、状況がスラスラと頭に入るのかもしれませんが、僕には到底無理でした。

省略

そして、本作がわかりにくかった理由二つ目は、「省略」です。

この小説は島村と駒子の会話のやり取りが多く書かれています。

僕は理解できなかったので憶測になってしまうのですが…

そのやり取りの際に、お互いの心がわかっている者同士の、言葉には出さないメッセージが含まれているように感じました。

ゆうすけ

ゆうすけ

要はいわゆる「行間を読む」ということができない、無理。

この記事を書くにあたっていろいろ調べたんですけど、僕のように「難しかった」と感じた人も多いようです。

そして、川端康成の作品の魅力は、その物語の内容というより、文章で表す情景や感情の表現方法の美しさが魅力として評価されているのかなと思いました。

まとめ

いつものように「これ、おすすめだよ!」と言えませんが、ざっくり作品の概要が伝わればいいなと思います。

逆に言うと、純文学初心者にはおすすめできないな..ということがわかって頂けたかと…。