\動画で見たい方/

ゆうすけ

ゆうすけ

今回は2019年、最も売れたビジネス書『ファクトフルネス』の魅力について紹介します。

メインとなる著者は、ハンス・ロスリングさん。

なんと、タイム誌が選ぶ世界で最も影響力の大きな100人に選ばれた人物です。

2017年に他界した著者が、人生最後の年に捧げたのがこの本の執筆です。

ゆうすけ

ゆうすけ

目次

僕らはサル以下

この本でははじめに、「世界のことについてどれほど知っているか?」を問う13個のクイズが書かれています。

A.20% B.50% C.80%

のような3択クイズです。

このような3択問題の場合は、おサルさんに適当に選んでもらったとしても、そのランダム性ゆえに、正解率は33%ほどに落ち着くハズです。

僕らはおサルさんよりも、知識はあるし、知能は発達しているので、33%以上の正解率を叩き出せて当然….

と思いきや、この問題の日本人の正解率はなんと15%だそうです。

ゆうすけ

ゆうすけ

それは、僕ら人間に備わっている10個の本能が、誤った認識を正しいものだと思い込ませているからなんです。

間違いに導く10個の本能

▼その10個の本能がコチラ

- 分断本能

- ネガティブ本能

- 直線本能

- 恐怖本能

- 過大視本能

- パターン化本能

- 宿命本能

- 単純化本能

- 犯人捜し本能

- 焦り本能

ゆうすけ

ゆうすけ

分断本能

人は二項対立が好き

- 先進国と途上国

- ヒーローと悪人

- 金持ちと貧乏

昔は先進国・途上国の間に大きな格差がたしかにあった。

ただ、その事実はここ数十年で変わり、格差が縮まり、中間層が一番ボリュームを占める。

2つにグループ分けすると考えやすくなって楽だが、間違いを生みやすい。

その間にはグラデーションがあることを知ろう。

ネガティブ本能

人は物事のポジティブな面より、ネガティブな面の方が気づきやすい。

- ドブで溺れた子供はニュースになるが、助かった子供はニュースにならない

- 「今日も無事に事故なく飛行機が飛びました」なんてニュースはない

悪いニュースは事実だけど、「悪いこと」と「良いこと」は両立することを知ろう。

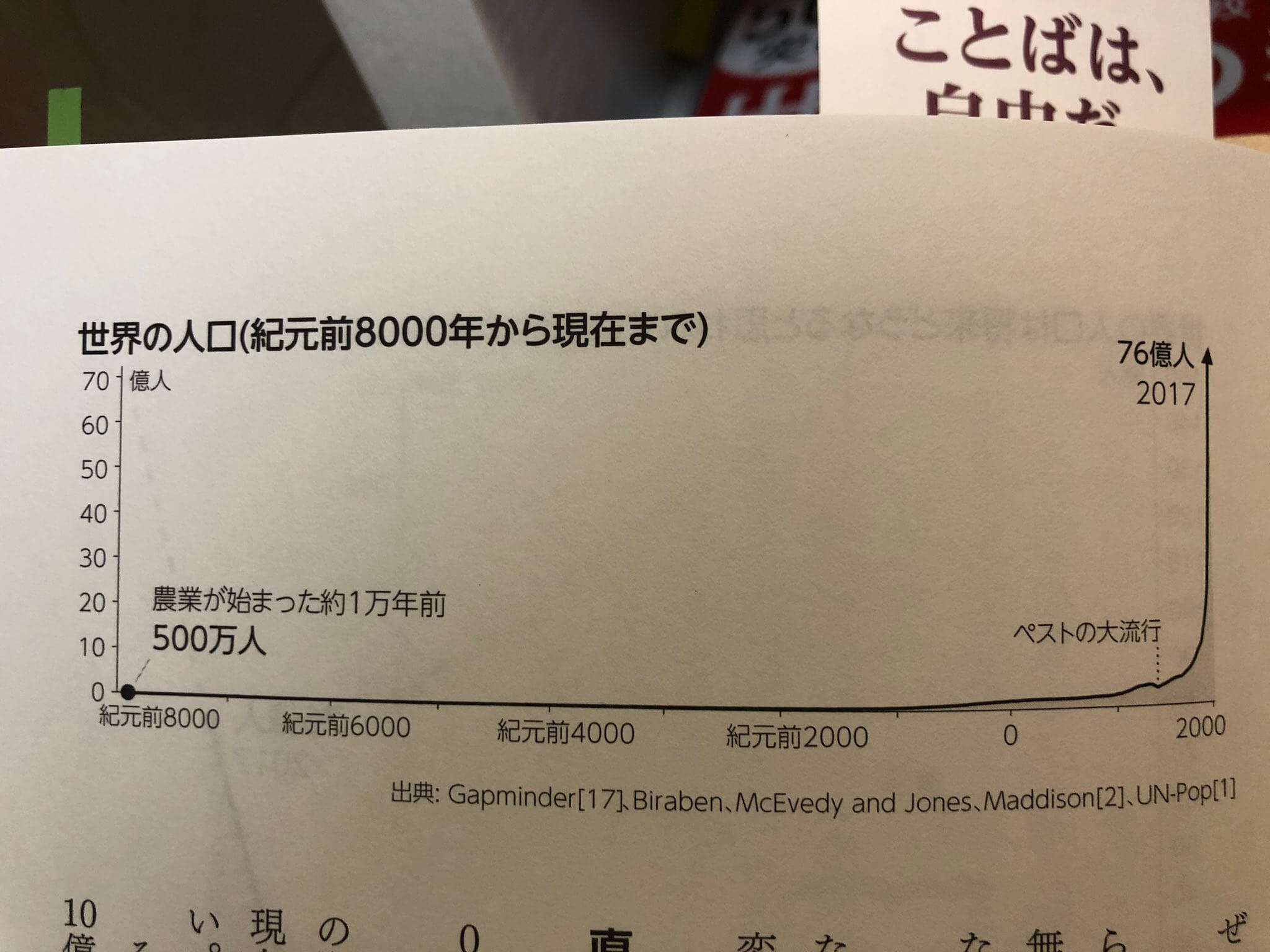

直線本能

世界の人口は近年で爆発的に増加した。

下のグラフを見ると、世界の人口はこれからも「ひたすら」に増え続けるように「見える」

グラフをみると線の続きを想像してしまう。

ただ、世界の人口は「ひたすら」に増え続けるわけではない。

グラフにはいろんな形があることを知ろう。

恐怖本能

恐ろしいものには、自然と目がいってしまう。

飛行機の墜落事故はニュースになっても、「世界で年間33万人もいる、下痢で亡くなる子供たち」がテレビに映ることはない。

恐ろしい情報が僕らのもとに届くが

リスク=危険度×頻度

恐ろしさはリスクと関係ないことを知ろう。

過大視本能

ただひとつの数字が、とても重要であるかのように勘違いしてしまう。

DVによる殺人は地元の新聞に小さく載っただけだったが、ある男がクマに襲われて亡くなった事件は大ニュースになった。

数字をみるときは、比較と割合が大事だと知ろう。

パターン化本能

ひとつの例がすべてに当てはまる、という思い込み。

ある国のある地域だけを見て、「これがこの国の文化なんだ」と勘違いしてはいけない。

同じ集団の中にある違い、違う集団こ間の共通項を探そう。

宿命本能

すべてはあらかじめ決まっている、という思い込み。

人間の進化の過程ではこの本能が生き残りに適していた。

ただ今の時代においては社会の変化を見えにくくする。

人・国・宗教・文化が変わらないように見えるのは、変化がゆるやかだからで、積み重なれば大きな変化になることを知ろう。

単純化本能

世界はひとつの切り口で理解できる、という思い込み。

シンプルなものの見方に、人は惹かれる。理解できた!と感じられると嬉しい。

ただ、その道のプロは、その道しか知らない。

なんでもかんでもトンカチで叩くのではなく、さまざまな道具の入った工具箱を準備したほうがいい

犯人捜し本能

なにか悪い事が起きたとき、単純明快な理由を見つけたくなる。

梅毒は国によって呼び名が違っていた。

ロシアではポーランド病、ポーランドではドイツ病、ドイツでフランス病。

他人を責めたがり、その病気の外人がひとりでもよそから来たら、出身国全体に罪をなすりつける。

ゆうすけ

ゆうすけ

焦り本能

ゆうすけ

ゆうすけ

焦り本能を引き出し、批判的に考える力が失われ、拙速に判断し行動してしまう。

本日限定!

特大セール!!

ゆうすけ

ゆうすけ

いまじゃないとダメなんてことはない。

ドラマチックすぎる世界の見方

ここまで、ざっくりと10の本能について見てきました。

最近、高齢者による自動車の事故がよくニュースで取り上げられていますよね…。

ただ、自動車による事故で亡くなる方の数は年々減少しています。

1週間のうちに2回、自動車事故のニュースを見たら「事故が多くなったな」と感じるかもしれません。

ただそれだけでは、多くの事件のうちのひとつがフォーカスされているだけで、全体を見ないことには世界を正しく捉えられていない、ということになります。

ゆうすけ

ゆうすけ

自動車事故による亡くなる方が減っているという「良いこと」と、高齢者による事故件数が増えているという「悪いこと」は両立するんです。

ただ、メディアは悪い方を報道する。残された遺族の方のコメントがテレビで流されて、僕らはそれを見て悲惨なニュースだと感じる。

メディアは一般的に、多くの人に見られることを目的としたビジネスモデルなので、視聴者の関心を集めやすい「悪いこと」を積極的にニュースとして取り上げるわけです。

筆者はこういった人間の本能による誤った世界の見方を「ドラマチックすぎる世界の見方」と表現しています。

これは日本の訳なので、原文ではどう書かれているかわかりませんが、とてもわかりやすい表現だと感じました。

この本を読んで世界を100%正確に捉えることはできないにしろ、ニュースの見方が変わったことは確かです。

『ファクトフルネス』を読んだ感想

こちらの本は海外の方が「世界のことを正しく見る」ために書かれた本なので、日本人の僕からすると、違和感を覚える点が要所要所でありました。

世界の人口はまだ増えるけど、日本は、少子高齢化社会で人口はこの先減り続けますよね。

日本の出生数が2019年、推計より2年早く90万人を割れる見通しであることがニュースに流れましたよね(2019年12月)。

ゆうすけ

ゆうすけ

ただ、この本における、「世界の過去・現在・未来の状況」を示すデータも、もちろんタメになりますが、それだけでなく

- なぜ誤った見方をしてしまうのか?

- 正確に捉えるには何を意識すればいいのか?

ということが、筆者のエピソードを添えて書かれている点も、この本の大きな魅力だと感じました。

そして、筆者がこの本に懸ける熱い思いも伝わってきて、最後の「おわりに」「謝辞」「訳者あとがき」は少し感動しました。

2019年、最も売れたビジネス書というのも納得の、また時間が経ってから読み返したいと思えた本です。

まとめ

よく言われていることだと思いますが、政治家の失言・芸能人の不倫・薬物所持の有名人の報道などなど、自分の人生にはほとんど関係のないニュースってどうでもいいですよね。

僕はそういった、誰でもあり得るような過ちを犯した人をメディアが取り上げられるたびに、ちょっと悲しい気持ちになるんですね。

ゆうすけ

ゆうすけ

僕らが、世界を正しく捉えることができて、「そんなニュースいいから、もっと大事なニュース流してよ」と言えるくらい賢くなれたらいいなと思いました!